Supertest: YAMAHA NS 800A

Diffusore a due vie da stand, caricato in bass reflex e vestito con una livrea laccata nera secondo una estetica ormai abbastanza consueta. Si prepara un test appena noioso e scontato? Tutt’altro, specialmente se il costruttore è Yamaha.

SOMMARIO

Caratteristiche

- Tipo: Bass reflex da stand

- Sensibilità: 86,5 dB con 2,83 v ad 1 metro

- Risposta in frequenza: 40 – 65.000 Hz @ -10 dB

- Potenza nominale: 40 Watt

- Potenza massima: 120 Watt

- Impedenza nominale: 6 Ohm (min. 3,8 ohm)

- Numero delle vie: due

- Tweeter: cupola da 28 millimetri

- Woofer: da 160 mm

- Frequenza di incrocio: 2600 Hz

- Dimensioni: 221 x 420 x 358,9 mm (L x A x P)

- Peso: 13 Kg

- Accessori: griglia frontale

- Prezzo: 4.400 euro la coppia

- Link: https://it.yamaha.com/it/ns-800a

Marchio: Yamaha, conosciuta per gli amplificatori, i diffusori, gli strumenti musicali, i motori e… Le moto! C’è del nuovo nella progettazione dei diffusori NS, ovvero Natural Sound, mai banali o figli di progettazioni frettolose. E’ stata posta una grande attenzione alle risonanze interne ed alla prestazione in sala di ascolto. Gli effetti, senza gridare al miracolo, si sentono.

Storia del marchio: Yamaha ha attraversato tutte le fasi e le mode dell’alta fedeltà ed abbisogna di poche presentazioni. Dagli amplificatori con tassi di controreazione enormi ai ben suonanti amplificatori odierni. Dalle NS 10, nate per lo studio di registrazione alla odierna serie NS.

Serie di appartenenza modello in prova: Premium Hi-Fi Speakers. La serie si compone di tre diffusori da stand, un mid-size a tre vie ed un diffusore da pavimento.

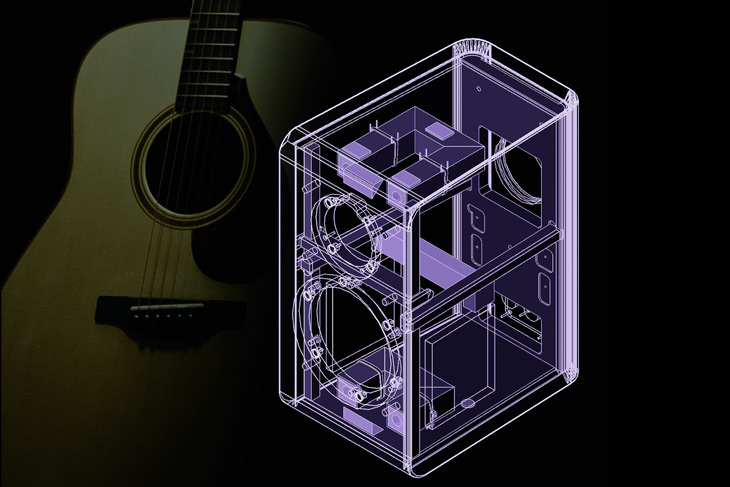

Breve descrizione del modello: Si tratta di un due vie, con un woofer da 16 cm ed un tweeter a cupola morbida da un pollice, con un cabinet stretto ed alto più di 40 centimetri. Il carico acustico scelto dal progettista è il classico bass reflex con un condotto posteriore accordato appena al di sotto della frequenza di risonanza del woofer.

Estetica: Diffusore sobrio, con una laccatura coriacea e identica in tutto e per tutto a quella usata per i pianoforti dello stesso costruttore. La base è appena trapezoidale, ma credo per soli fini estetici, visto che anche in casi simili pochi centimetri di differenza non contribuiscono affatto all’abbattimento delle stazionarie interne, anzi.

Costruzione

Viti di fissaggio: Sei viti molto leggere, apparentemente in lega leggera con incasso esagonale e filettatura stretta, avvitate e fissate alle madreviti posteriori annegate nel pannello. Le viti non sono però amagnetiche. Il woofer è ben incassato e raccordato al pannello frontale grazie ad un distanziale in plastica dura che nasconde le viti di fissaggio.

Assorbente interno: Praticamente assente, sostituito da due risonatori e da qualche pannello di 4 x 4 cm costituito da trucioli di stoffa pressata.

Rinforzi : Poco visibili, ed altrettanto poco invasivi acusticamente, ma efficaci e messi nei punti giusti per irrigidire sia il pannello frontale che quelli laterali. Vanno notati due pannelli in medium density da 12 x 12 cm incollati sulle pareti laterali all’altezza dei woofer.

Pannello frontale: 3 cm di spessore, con una profonda fresatura per l’alloggiamento del woofer. Solido ed abbastanza sordo.

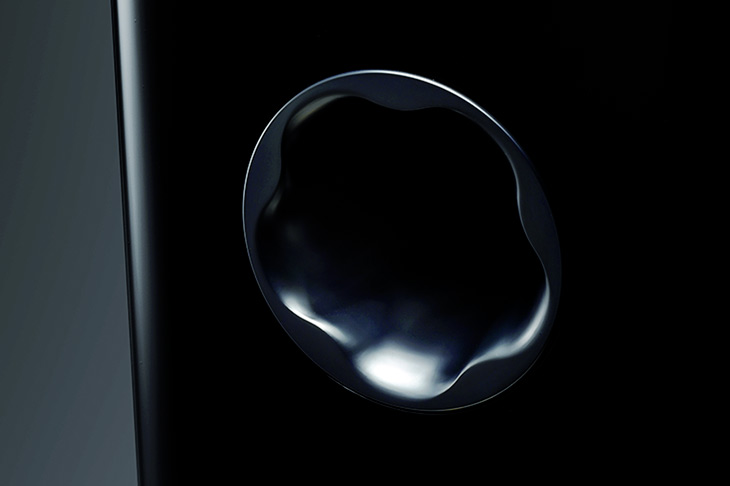

Condotto: Composto da due parti incollate tra loro: la terminazione interna è di cartone pressato, rivestito al suo interno, almeno così sembra al tatto, con una patina vellutata. Il cartone pressato è incollato su un terminale in pvc molto sordo che emette verso l’esterno. La terminazione esterna è a forma di fiore, una eccellente soluzione per ridurre le turbolenze in uscita. Il cartone ha all’interno una terminazione obliqua.

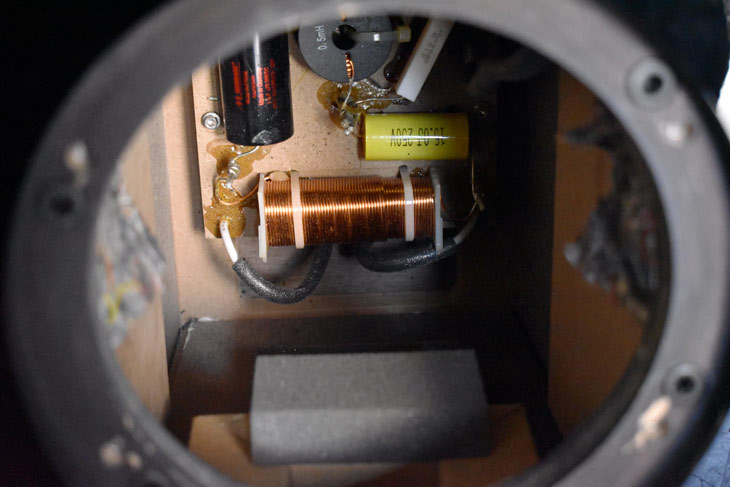

Crossover: Non complicato, almeno all’apparenza. Sul woofer abbiamo un secondo ordine elettrico senza resistenze di smorzamento. Il tweeter, connesso in controfase, vede un terzo ordine elettrico mediamente smorzato grazie ad una resistenza verso massa. Il valore stampato sul contenitore è di 68 ohm, cosa che inficerebbe l’apporto della induttanza da mezzo millihenry. Una misura col ponte ha però indicato il suo valore in 3,3 ohm, pienamente comprensibile e funzionale. Mah!

Condensatori: Due condensatori in poliestere ed un solo Mundorf in serie al tweeter.

Induttanze: Di medio livello, con quella in serie al woofer di buone dimensioni avvolta su lamierini di ferrite e quella sul passa alto del tweeter avvolta ovviamente in aria.

Woofer: Trasduttore di buona qualità, con la membrana costruita in Zylon e fibre di abete. Lo Zylon possiede caratteristiche meccaniche nettamente superiori al Kevlar, che ha sostituito nella costruzione dei giubbotti antiproiettile. La sua eccessiva rigidità ha consigliato ai progettisti la miscelazione con fibre vegetali per bilanciare leggerezza e smorzamento interno. Il cestello è in pressofusione. La frequenza di risonanza dopo il rodaggio non è bassissima (42,4 Hz). Il fattore di forza è esuberante (8,8 Txm) e di conseguenza il Qts è abbastanza contenuto (0,321). La cedevolezza non è né alta né bassa (0,666 mm/N) e di conseguenza il Vas è abbastanza contenuto. La massa mobile non è leggerissima (20,3 gr) e la resistenza elettrica poco inferiore ai 5 ohm. Appena deludente il dato di sensibilità, sia in simulazione che in verifica strumentale.

Tweeter: dalla cupola medio-rigida da 25 mm. Il dispositivo sistemato sul foro posteriore è molto sofisticato nella cancellazione delle risonanze della cupola (Resonance Suppression). Si tratta di una linea di trasmissione chiusa dal disegno complicato che prevede due inserti laterali alla linea stessa.

Morsetti: soltanto due, ma di buona qualità, di ottone dorato a spessore. Sono versatili, ergonomici ed ammettono qualunque tipo di terminazione.

Cavi interni: di buona sezione, terminati con faston dorati autobloccanti, i cavi sono dotati di fasciatura aerodinamica in foam.

Misure

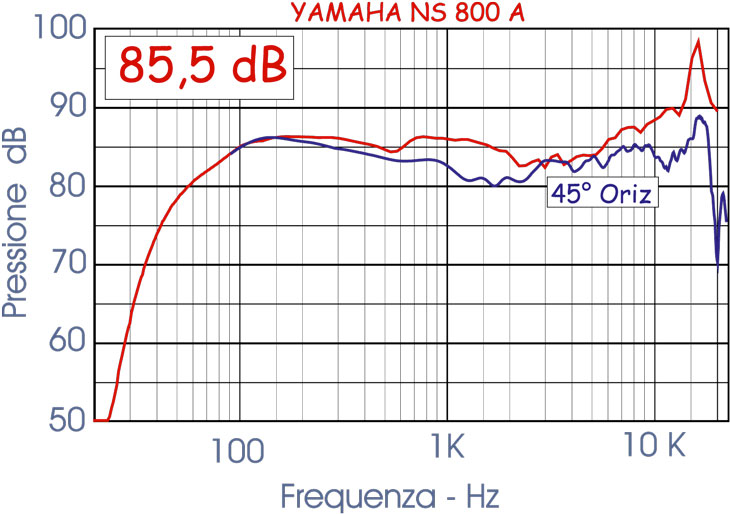

Risposta: Il dato di sensibilità ricavato tra 200 e 10.000 Hz non è esaltante, con una risposta abbastanza lineare in gamma media ed un andamento in decisa salita verso la gamma medioalta ed alta. Notate l’estensione e la regolarità della gamma bassa, con un aumento di pressione di oltre 24 decibel ad ogni raddoppio della frequenza. Regolare e priva di particolari esitazioni la gamma media, con un leggero calo della pressione emessa oltre i 2 kHz. Ciò dovrebbe portare ad una buona scansione dei piani sonori. In gamma altissima notiamo un picco notevole di circa 8 dB poco oltre i 15 kHz che però all’atto pratico non risulta particolarmente faticoso vista la ridotta larghezza di banda. Anche nella rilevazione fuori asse notiamo come la risposta si linearizzi in gamma media e sia lentamente calante in gamma alta, col picco che si riduce di circa 5 dB.

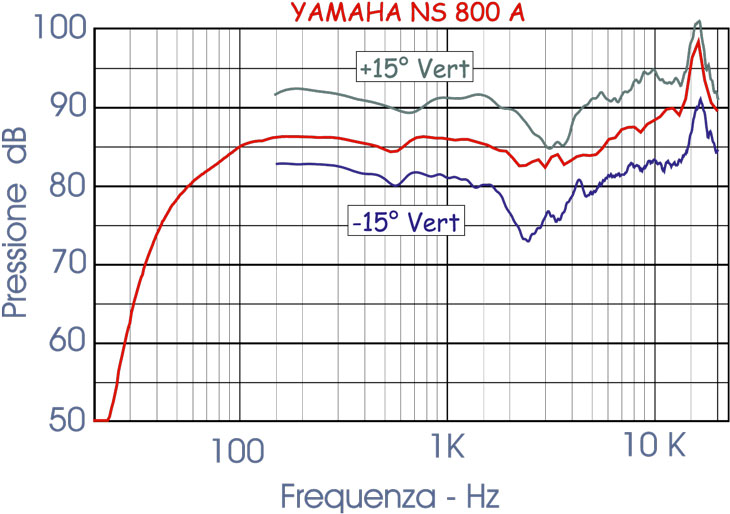

Dispersione verticale: Contrariamente al solito ho effettuato anche una misura di dispersione verticale in onore al nome che anni fa era legato anche allo studio di registrazione. Sul piano verticale vediamo una leggera dissimmetria tra la ripresa dall’alto e quella effettuata dal basso, con la gamma media che assume una connotazione loudness attorno alla frequenza di incrocio, così da ridurre, anche se dolcemente, la resa dei piani sonori.

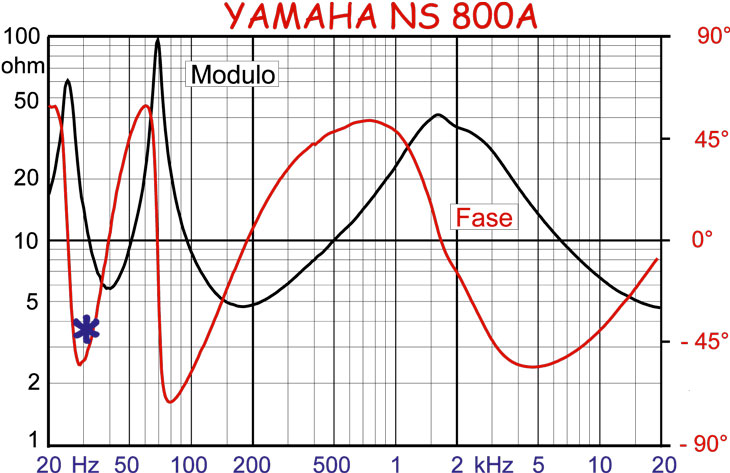

Impedenza: Il picco del modulo (curva nera) mostra la frequenza di accordo dei 40 Hz ed indica anche un certo tasso di perdite, visto il valore che ad Fb è di circa 6 ohm. Segue un minimo di impedenza a circa 170 Hz che vale poco meno di 5 ohm. Notare i picchi caratteristici del reflex che appaiono ovviamente elevati. A ciò segue una notevole rotazione della fase (curva rossa) dovuta al secondo picco caratteristico del reflex che vale quasi 100 ohm ma che non ne fa un carico oneroso, grazie ai valori di modulo abbastanza elevati. La massima condizione di carico è stata trovata a 32 Hz e vale poco meno di 4 ohm puramente resistivi. Vista la frequenza molto bassa non credo che ciò all’atto pratico costituisca un problema particolare.

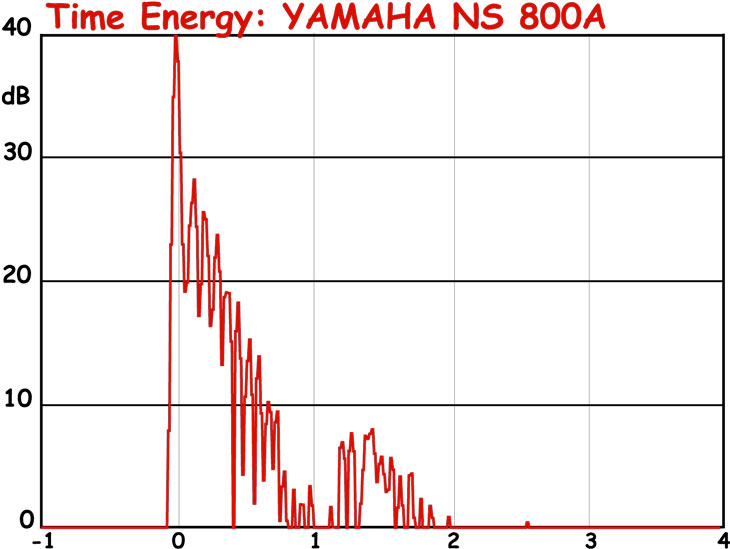

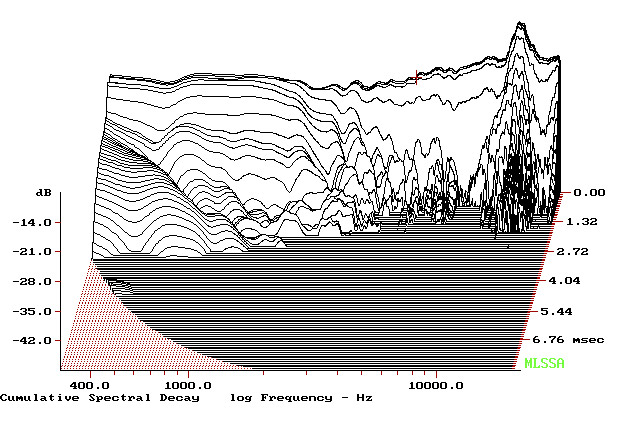

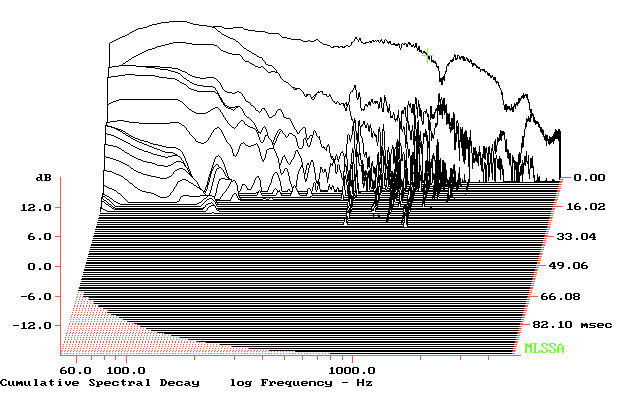

Time Energy: Decadimento mediamente veloce con qualche micro-esitazione dovuta alla cupola non propriamente morbida anche se non metallica.

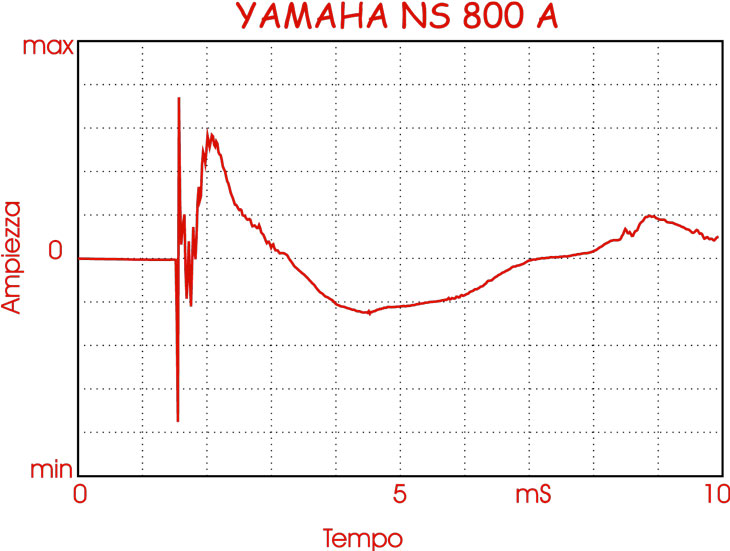

Step response: La risposta al gradino mette in mostra la velocità drammatica del tweeter rispetto al woofer, tweeter che è connesso in controfase. Non che il woofer sia lento, anzi!

Waterfall: Di livello veramente notevole, con un andamento da record in gamma media, a dimostrazione che nello smaltire l’impulso l’attenzione alle risonanze interna funziona davvero. Gamma alta e altissima rovinate dalla risonanza della cupola, anche se con tempi di decadimento buoni. Peccato però!

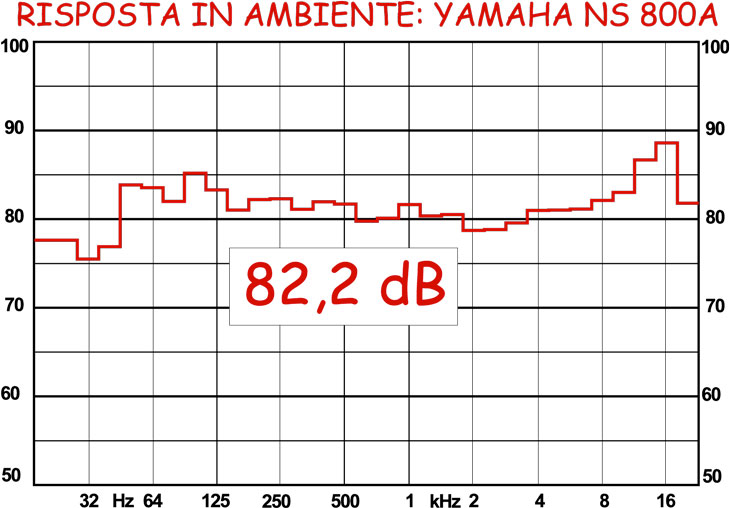

Terzi di ottava: Risposta molto regolare almeno nel mio ambiente, col basso ben esteso. Notate come il picco del tweeter rimanga praticamente immutato, anche se all’ascolto non è affatto invasivo.

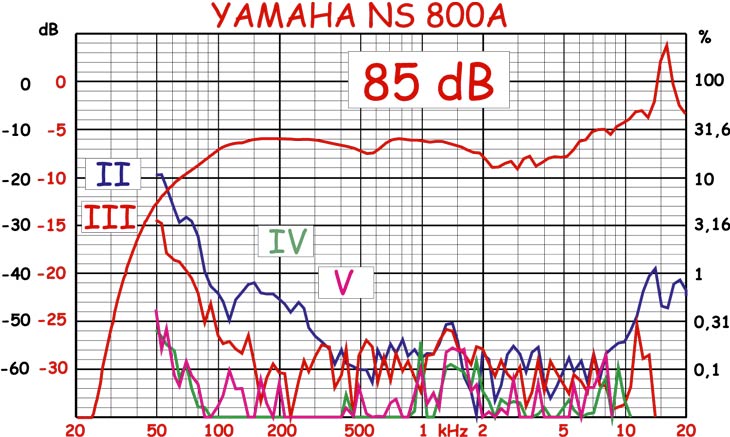

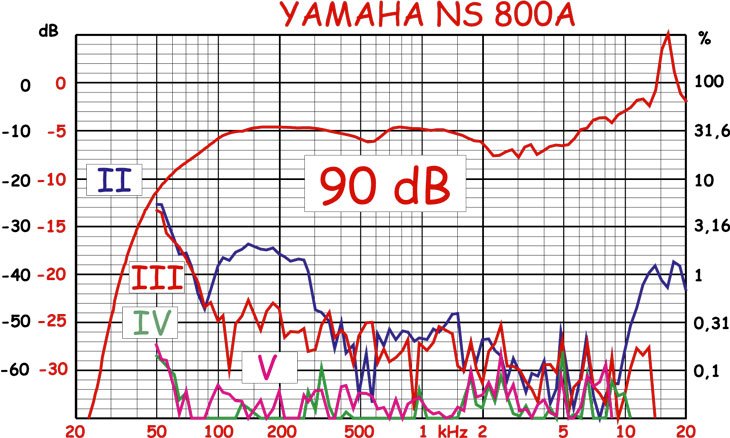

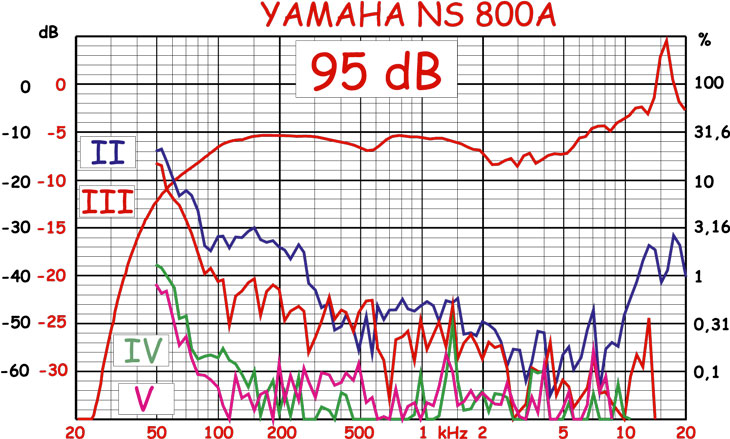

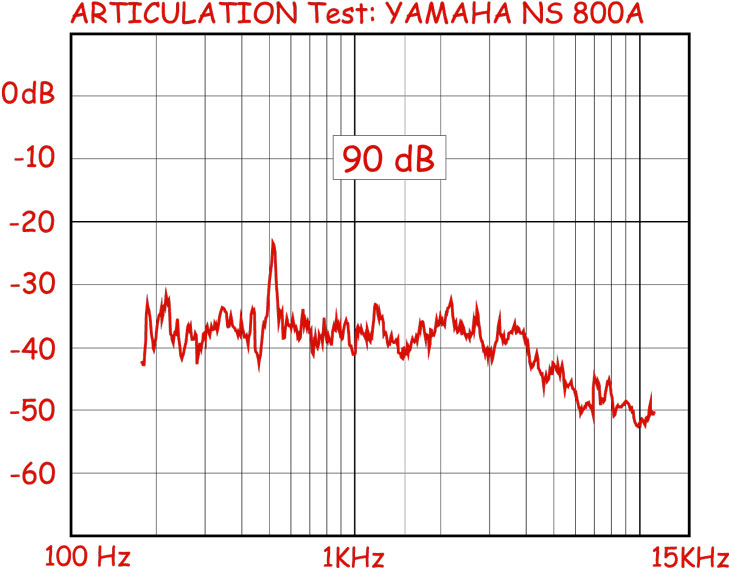

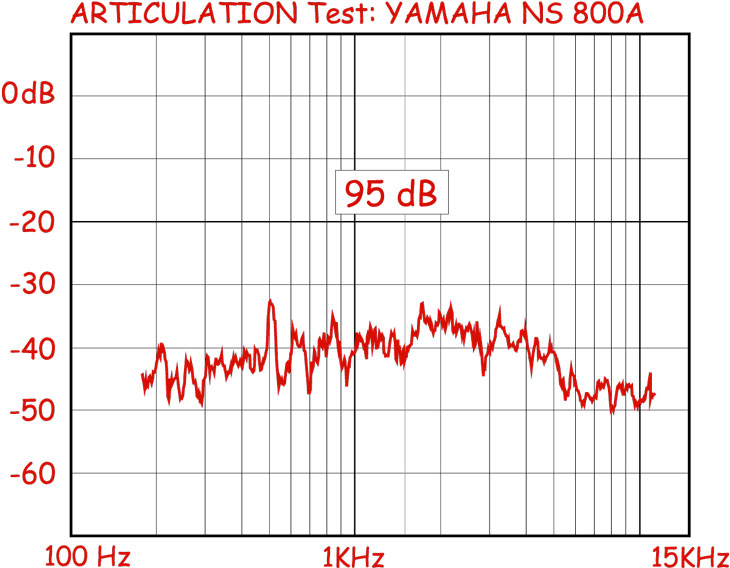

THD dinamica: Comportamento abbastanza atipico per un diffusore, con le non linearità dinamiche abbastanza costanti anche aumentando il segnale input di 10 dB. Addirittura a 90 dB la gamma mediobassa appare meno lineare di quella rilevata a 95 dB. Notate come in gamma altissima aumenti soltanto la seconda armonica.

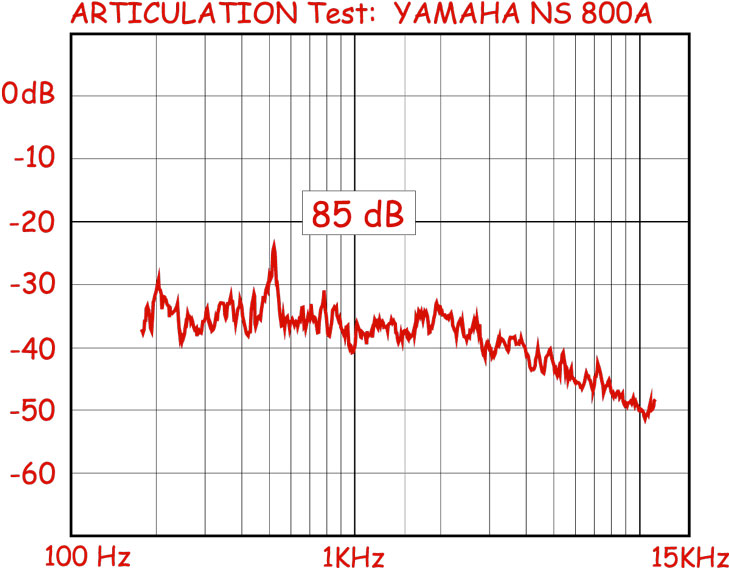

Articulation Test: Un comportamento simile si ha anche nella misura dell’Articulation Test. Notiamo infatti come l’andamento, specie in gamma mediobassa risulti migliore alla massima pressione di prova. Una spiegazione può essere trovata, probabilmente, nel disegno della bobina mobile che potrebbe risultare sdoppiata, così da contrastare la perdita di campo magnetico quando l’equipaggio mobile si muove parecchio. Ma nel depliant delle caratteristiche dichiarate non ne troviamo traccia alcuna. La cosa, se vera, penalizza appena i bassi livelli o l’ascolto ravvicinato caratteristico dello studio di registrazione.

Ascolto

Posizione migliore in ambiente: Nel mio ambiente il diffusore è stato posizionato a circa 80 cm dalla parete di fondo modulando la distanza dalla parete laterale con la resa della gamma mediobassa. Le due NS 800 A sono state appena ruotate (6-8 gradi) verso il punto di ascolto.

Bilanciamento timbrico: Il bilanciamento timbrico è notevole, anche se il basso profondo, pur smorzato molto bene, appare leggermente meno incisivo del mediobasso. Solo avvicinando ulteriormente il diffusore alla parete di fondo si ottiene un risultato sufficiente, ma bisogna essere molto accorti e dosare i centimetri con saggezza per non perdere in smorzamento. Il mediobasso comunque è abbastanza possente e ben proposto. Notevole e pulita la gamma media come ipotizzato dalle misure, con la gamma altissima che non cerca mai di prevalere, nonostante il suo andamento all’estremo alto della banda udibile.

Articolazione: Notevole in gamma medioalta ed anche in gamma altissima. Non che la gamma mediobassa sia da meno.

Linearità dinamica: Il diffusore, come si suol dire, assomiglia sempre a se stesso, e mantiene una pulizia incredibile anche esagerando con la manopola del volume. Posso dire che a me è sembrato migliorasse a livelli appena più sostenuti.

Scena acustica: Ricostruzione scenica dal buon appeal, con la profondità notevole che va ben oltre la parete di fondo, soltanto quando la traccia lo richiede ed il diffusore è posizionato correttamente.

Piani sonori: Il rispetto dei piani sonori costituisce un eccellente supporto alla profondità della scena. In buona sostanza otteniamo che le ultime file degli strumenti sono molto buone ma le prime file non sono schiacciate indietro e sono ben presenti.

Tipi di musica: Oltre i brani che uso spesso per l’analisi dei diffusori ho spaziato un po’ su tutti i generi musicali, specialmente quelli che ti spingono ad alzare il volume, che sembrano rendere decisamente meglio.

Conclusioni

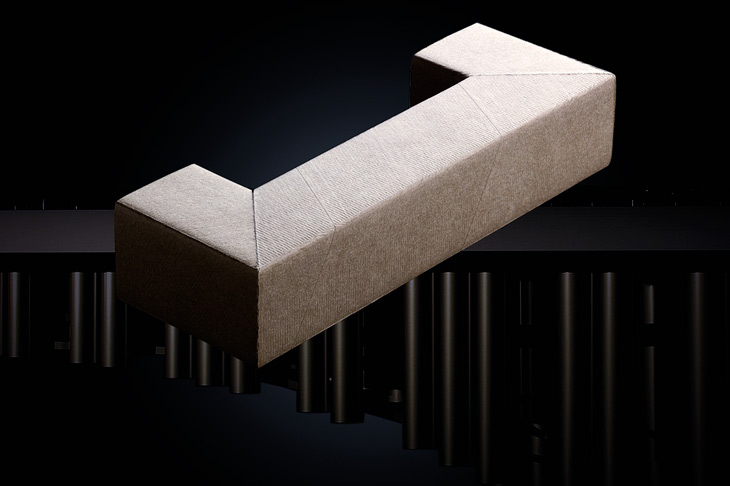

Dotazione: Una busta contiene un foglio di complimenti per l’acquisto e poco altro. Nell’imballo troviamo anche l’elegante tela di protezione. Come optional, non compreso nel prezzo, abbiamo ricevuto anche dei supporti appositamente realizzati. La struttura è solida e pesante, con la possibilità dei due tipi di punte ed una resa abbastanza sorda ede il diffusore che si trova così alla giusta quota.

Imballo: Scatolo esterno a doppia ondulazione molto ben fatto. Il secondo imballo interno è leggermente meno solido ma comunque rigido. All’interno del secondo scatolo due forme di polistirolo bloccano il diffusore. Insomma, a prova del corriere più brutale nel carico-scarico.

Rapporto Valore/Prezzo: Il diffusore vale parecchio. A fronte delle lavorazioni interne e soprattutto della vera laccatura, variante molto più costosa della verniciatura lucida, occorre mettere in cantiere una discreta spesa del costruttore in termini di tempo di lavorazione. Bisogna comunque dire che non siamo di fronte ad un costo esagerato.

Valore altoparlanti: di buon pregio, anche se avrei preferito una sensibilità maggiore. Ma si sa che tra il dire ed il fare…

Valore componentistica: Il valore della componentistica è sufficiente per le prestazioni degli altoparlanti.

Ambiente ideale: Trattandosi di un diffusore di dimensioni contenute e con una sensibilità non elevata andrebbe sistemato in un ambiente da una quarantina di metri quadrati al massimo, pilotato da una amplificazione di buon livello. La qualità del diffusore fa si che aumentando la qualità dell’elettronica di pilotaggio ci si accorga immediatamente della differenza. Controllando bene il posizionamento e la distanza dalla parete posteriore possiamo ottenere un basso tondo e ben smorzato.

Mi è piaciuto: Mi è piaciuta l’estetica, la finitura e tutto lo studio che c’è all’interno del cabinet, uno studio apparentemente quasi ininfluente ma nella realtà di livello eccellente. Veramente notevole la scena acustica ed il rispetto dei piani sonori.

Non mi è piaciuto: Una certa apatia nei confronti dei contrasti dinamici, e la bassa sensibilità.

Voto totale: 7 ½

Pagella

- Costruzione: 8

- Altoparlanti: 7 ½

- Versatilità: 8

- Ascolto: 7

- Rapporto Q/P: 7 ½

Benchmark:

- Facilità di pilotaggio: 6,76

- Sensibilità e regolarità: 5,71

- Linearità dinamica: 4,05

I diffusori Yamaha NS-800 dovrebbero essere in dimostrazione presso Hifi di Prinzio, Videosell, Audiocostruzioni, Pick Up Hifi e Stereomuch. Nella seconda metà del mese di aprile saremo sicuramente più precisi, poiché potremmo dedicare uno o più ascolti dedicati in alcuni dei punti vendita citati. Nel frattempo, per maggiori informazioni: https://it.yamaha.com/it/ns-800a

Approfondimento

Risonatori di Helmholtz, come e perché: la risposta Yamaha

Il risonatore a cavità rappresenta, probabilmente, il più antico “device” di correzione acustica. Sono stati trovati infatti anfore risonanti annegate nelle pareti di chiese di costruzione medioevale, per di più contenenti anche una modica quantità di cenere che fungendo da blando assorbente ne allargava la banda di intervento. Anche nei teatri antichi non era raro trovare delle grosse anfore a forma di risonatore per basse frequenze. In teoria non ci sono sostanziali difficoltà nel calcolare un risonatore, come accade ad esempio nei bass reflex, assimilabili proprio ad un risonatore di Helmholtz, ma come al solito ciò risulta vero soltanto in teoria. Analiticamente il risonatore può essere visto come un circuito RLC-serie e quindi capace di entrare in risonanza, a differenza di tube traps, assorbenti da angolo e tutto quanto viene spacciato per correttore acustico alle basse frequenze.

Il risonatore Yamaha

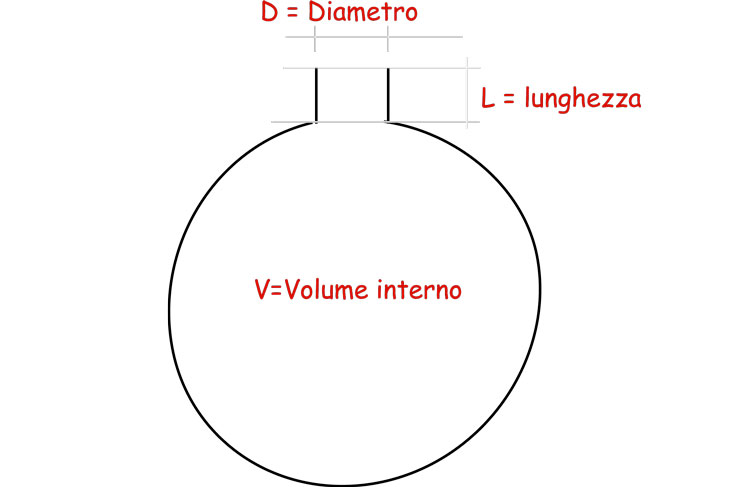

Già sapevo della presenza in questa serie NS della Yamaha di uno o più risonatori, stando alla lettura del depliant che tutti i “bravi recensori” hanno imparato a memoria. Io ovviamente ho deciso di approfondire la cosa come sono abituato a fare quando mi si concede tempo e disponibilità. Sostanzialmente un risonatore di Helmholtz può essere immaginato come una sorta di “bottiglia”, caratterizzata da un volume interno V e da un collo di imbocco di lunghezza L e diametro D, come possiamo vedere nel disegno qui sotto. [Dis. 1]

Disegno 1

- click per ingrandire -

Possiamo notare rispetto ad un classico condotto per il bass reflex che la lunghezza, è molto ridotta. Per ottenere un buon risonatore si raccomanda infatti che il volume dell’aria contenuta nel condotto stesso sia molto inferiore al volume del risonatore, ovvero che:

V>> A x L

Dove V rappresenta il volume del risonatore ed A rappresenta l’area dell’apertura, ovvero del condotto stesso.

L’emulazione ed il calcolo del circuito RLC equivalente vede la R che rappresenta le perdite del sistema (come la cenere, ad esempio o l’assorbente). La L è rappresentata dal condotto di accordo ed infine il condensatore C dal volume del risonatore.

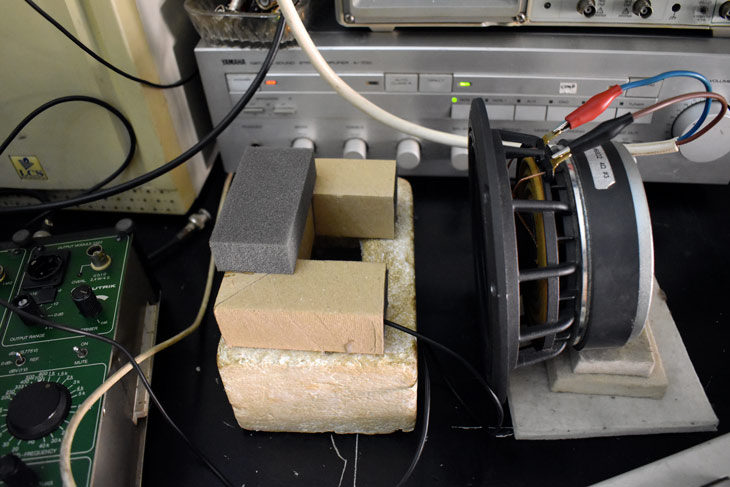

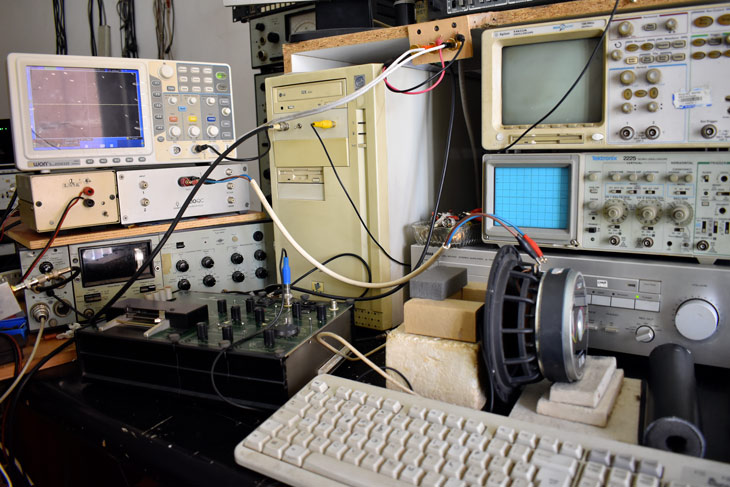

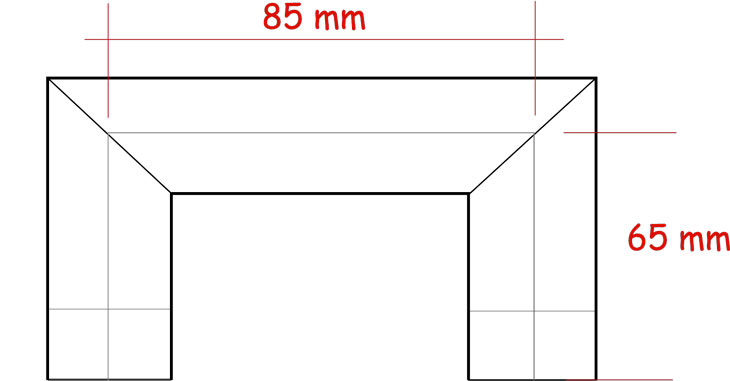

Ma veniamo a noi. Una volta rimosso con una certa delicatezza il woofer mi sono trovato di fronte ad uno dei risonatori. Si tratta, come possiamo vedere dalla foto, di un prisma ripiegato a forma di C realizzato in cartone pressato dello spessore di 3 millimetri con la base quadrata che misura 3 x 3 centimetri. La forma è quindi quadrata e non cilindrica, per evitare che le riflessioni dello stesso condotto sull’emissione del woofer diventi un problema. Ho notato, con mia somma gioia, che era possibile, con molta attenzione, rimuovere il piccolo device e portarlo fuori dal cabinet. Calibro, righello e matita alla mano ho ricostruito, millimetro per millimetro, il device Yamaha come si vede nel disegno qui sotto [Dis. 2].

Disegno 2

- click per ingrandire -

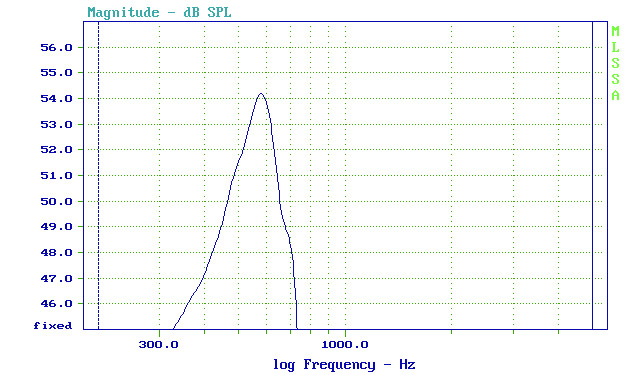

Come possiamo notare la lunghezza totale, a meno del poliuretano posto ai due ingressi, è di circa 18 centimetri, per un volume poco maggiore ai 160 centimetri cubi. L’accordo è realizzato con un condotto di 17 millimetri per una lunghezza più o meno simile. Si, ma a quanto risuona? Per misurare la frequenza di lavoro di un risonatore risulta utile sistemare una capsula microfonica, piccola rispetto alle dimensioni in gioco, all’interno del risonatore, affacciare il device ad un altoparlante, far emettere a quest’ultimo una sequenza MLS oppure uno sweep sinusoidale e misurarne la risposta all’interno del risonatore. Il picco massimo rilevato dal microfono rappresenterà con una certa precisione la frequenza a cui lavora il risonatore. Detto fatto ho realizzato il setup visibile nella foto, collegando una capsula Panasonic al fido mainframe Neutrik che provvede anche alla tensione di polarizzazione del microfono. Ho sistemato in maniera abbastanza stabile il risonatore avanti ad un midwoofer abbastanza coriaceo collegato all’ancora più coriaceo amplificatore dell’Audiomatica. Ho dato un generoso “colpo” di segnale MLS ed ho ricavato la risposta visibile nel grafico qui sotto [Graf. 1].

Grafico 1

Va notato, per altro, che sistemando il risonatore molto vicino al woofer, come poi è nella realtà, risultano spostate verso il basso tutte le spurie dovute al volume rigorosamente vuoto e dotato di piegature ai lati. Diversamente dai condotti di accordo che conosciamo occorre tener presente due cose: la forma quadrata è stata scelta per minimizzare le riflessioni (per evitare la classica cura peggiore del male). In seconda battuta occorre notare che il collo del risonatore non è affacciato ad alcun pannello frontale e che il coefficiente di prolungamento virtuale dovuto al pannello e all’aria che si muove sull’uscita del condotto non vale più 0,83 - 0,85 come per i reflex ma sensibilmente di meno.

La formula generale per ricavare la lunghezza del condotto, una volta stabilito il volume interno ed il diametro del condotto diventa allora:

Lunghezza teorica = S x Di2/(Vb *Fb2)

Lunghezza reale = Lunghezza teorica – [K x SQR(Sp)]

Dove “Lunghezza teorica” rappresenta la lunghezza del condotto che viene effettivamente vista dal volume V. La lunghezza reale è quella che vede la lunghezza teorica decurtata del coefficiente K di prolungamento, coefficiente che vale 0,85 per un condotto affacciato su una parete e, come abbiamo visto, poco più della metà per un condotto non affacciato ad alcuna parete, come sono appunto i risonatori di Helmholtz. S Vale c2/(16 x Pg), dove c è la velocità del suono e Pg è il pigreco. In ultimo Sp rappresenta l’area del condotto sotto la radice quadrata (SQR). Ovviamente è tutto espresso in metri, metri quadri e metri cubi.

Tornando a Yamaha possiamo vedere il condotto risuona a circa 585 Hz, in perfetto accordo con i calcoli dei comuni risonatori di Helmholtz, calcoli che avevo sistemato in un programma di una decina di anni fa. Vi faccio notare che il risonatore non “si mangia”, come alcuni “tecnici” affermano, alcuna frequenza: la immagazzina e la rilascia dopo un po’ di tempo. Ecco quindi che occorre poter quantificare anche un altro parametro sempre poco esplorato: il tempo di decadimento, strettamente legato alla costruzione del risonatore ed al suo fattore di merito che ovviamente a sua volta è correlato alla larghezza di banda riprodotta. Dal grafico misurato ho potuto rilevare anche le due frequenze a -3 dB in modo da calcolare il Q con la solita formula:

Q = Fo /(F2-F1)

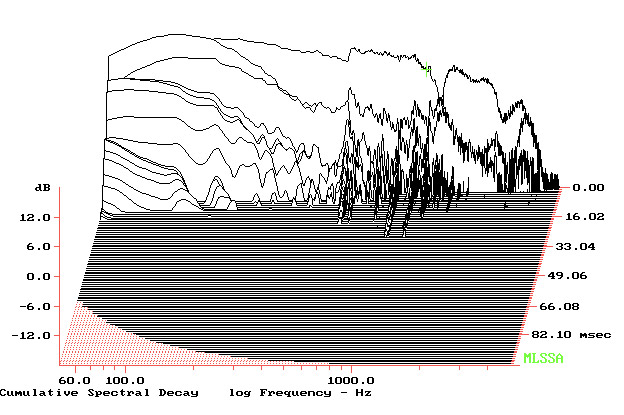

con F1 ed F2 che rappresentano le due frequenze a cavallo della risonanza, frequenze ove la pressione emessa è più bassa di 3 dB rispetto al picco centrale. Nel nostro caso il Q vale 4,7. Mediamente elevato in verità. Alcuni ricercatori sostengono infatti che un risuonatore dalla campana eccessivamente stretta possa peggiorare il tempo di decadimento, motivo per il quale non consigliano di andare oltre il valore precauzionale di 4-5, anche sulla scorta di un numero elevato di misure che hanno effettuato. Per la cronaca il tempo di decadimento di questo risuonatore vale meno di 30 millisecondi a -60 dB: poco in confronto ai decadimenti misurati internamente al diffusore. Sono quasi certo che starete aspettando una misura comparativa “con e senza” risonatore e che vi aspettiate una variazione stratosferica (in meglio, ovviamente) del diffusore CON il risonatore al suo posto. Beh, resterete inizialmente delusi, ma vi sprono ad interpretare meglio i due grafici qui sotto. Le due rilevazioni sono state effettuate posizionando il microfono a qualche centimetro dalla membrana, per tenere fuori diffrazioni o altre alterazioni che avrebbero potuto inquinare la misura. Delle due acquisizioni è stata effettuata ovviamente la waterfall, visto che le risposte in frequenza sono praticamente coincidenti. Il primo grafico, [Graf. 2] effettuato con una diversa configurazione di MLSSA rispetto a quella che uso per la misura dei diffusori, ci mostra la waterfall del diffusore senza il risonatore interno.

Grafico 2

Notiamo diverse mini-risonanze molto vicine che si estendono oltre i 16 millisecondi nei 36 dB di dinamica della misura, risonanze che comunque decrescono abbastanza lentamente. Il secondo grafico, eseguito nelle stesse identiche condizioni di misura e con lo stesso setup, [Graf. 3] ci mostra la waterfall del woofer (vista la vicinanza della capsula alla membrana di quest’ultimo) nel diffusore dotato di risonatore interno. Contenete un attimo la delusione ma aguzzate la vista.

Grafico 3

Possiamo vedere che giusto a 585 Hz è sparita una delle due risonanze e che l’attenuazione è maggiore anche alle frequenze adiacenti, fin oltre la quinta armonica. Notate, soprattutto, come si raggiungano livelli molto bassi delle spurie entro i primissimi istanti. Questo è l’effetto del risonatore Yamaha spiegato, credo, con i fatti. Senza depliant.

Similar Post You May Like

-

TEST INDIANA LINE Nota 550 X

Storico marchio prodotto nelle vicinanze di Torino che da sempre produce diffusori di costo... »

-

Supertest: Estelon Extreme MKII

Dopo “qualche anno” passato a far misure su diffusori di tutti i tipi e tutte le dimensioni... »

-

Supertest: diffusori Magico A1

Un test particolare, con un diffusore pesantissimo e quasi impossibile da smontare per l’abbondante... »

-

Supertest Polk Reserve R200

Le nuove R200 fissano un nuovo standard di riferimento per prestazioni in relazione al prezzo... »

-

Supertest: B&W 606 vs. B&W 606 S2

B&W 606 contro B&W 606 S2: un test serrato con misure e ascolti dei due diffusori per una prova... »

-

Test: Wilson Audio Tune Tot

Un diffusore di nobile, nobilissima, casata che costa molto ma rimane pur sempre un due vie... »

Commenti (4)

-

15 Aprile 2024, 14:58

Supertest: YAMAHA NS 800A

Imballo: Scatolo

https://www.treccani.it/enciclopedi...ca-italiana%29/

Ma quanto costano? Il prezzo non è scritto. -

15 Aprile 2024, 15:21

Supertest: YAMAHA NS 800A

Prezzo di listino maggiore di 4000 €... scatolo? no scaffale -

16 Aprile 2024, 12:25

Supertest: YAMAHA NS 800A

Listino 4.400 la coppia ma lo street price è sotto i 4.000. -

10 Luglio 2024, 16:41

Supertest: YAMAHA NS 800A

Approfondimento sui risonatori a cavità

Sono incuriosito dalla soluzione di attenuazione delle risonanze interne proposta da Yamaha e ringrazio Gian Piero Matarazzo per aver eseguito un approfondimento al riguardo. Ma ci sono delle cose che non ho compreso.

Provo a riassumere i dati e porre delle domande.

Dal punto di vista dell’innesco di risonanze interne dovute alle onde stazionarie, la dimensione trasversale non dovrebbe destare preoccupazione, non solo perché ridotta e quindi agente su una frequenza piuttosto alta (circa 950 Hz) ed energeticamente meno rilevane, ma anche perché il midwoofer è posto sull’asse di simmetria e quindi non dovrebbe attivare più di tanto tale risonanza.

Sulla profondità del cabinet, invece, si dovrebbe senz’altro innescare una risonanza. Stante la misura interna di circa 31 cm essa dovrebbe essere collocata intorno ai 550 Hz; ma considerato che l’emissione del midwoofer non è allineata col filo interno del pannello frontale, bensì arretrata di uno o due centimetri, può corrispondere alla frequenza rilevata di 585 Hz.

Quindi il risonatore montato alla base è accordato per abbattere la risonanza che si sviluppa tra la parete anteriore e posteriore. E l’altro? Quello montato sul tetto, anch’esso a C ma che dai disegni sembra essere più lungo, potrebbe essere accordato sulla dimensione dell’altezza interna di cm 38, quindi intorno ai 450 Hz (o anche più in alto, considerato che l’asse di emissione del woofer dista dalla base circa 10 cm)?

Non sarebbe stato utile misurare la waterfall con e senza i due risonatori, semmai rimuovendoli uno alla volta? Cosa accade alla waterfall “tradizionale” in assenza di risonatori?

Il risonatore posto sul tetto, sembra, dalle immagini che ho recuperato, avere due colli di ingresso. Quello in basso ha un solo condotto? Come funziona un risonatore a cavità se ha due colli d’ingresso?