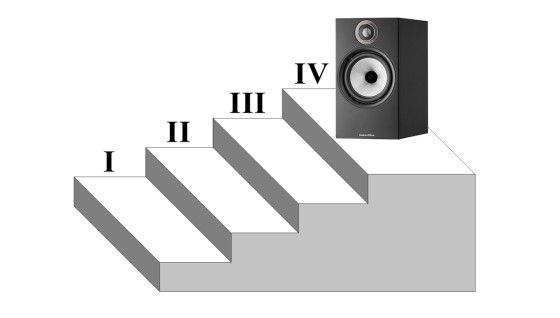

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Esistono dei criteri oggettivi per definire la qualità di un diffusore? Noi crediamo di si, e dopo migliaia di test effettuati, possiamo partire da ciò che occorre sapere e definire una sorta di scaletta per valutare le prestazioni di un diffusore, alla luce delle nuove misure messe a punto per un nuovo tipo di approccio, quanto più vicino possibile all’ascolto

Breve premessa iniziale

Il primo diffusore che avrei dovuto provare per conto di una rivista arrivò nel mio laboratorio nell’agosto del 1986. Un diffusore molto pesante di un marchio blasonato, da pavimento. Con una discreta eccitazione aprimmo i due contenitori e dopo un certo tempo e molta attenzione tirammo fuori i due cabinet, belli, lucenti, ancora profumati della finitura del legno. Si, all’epoca il 'medium density' non era ancora utilizzato e c’erano due strade da seguire per la costruzione dei cabinet: impasto truciolare per i diffusori di fascia economica e vero legno per quelli di un certo pregio. In uno dei contenitori c’erano anche le misure, effettuate per conto della rivista SUONO dalla RCF di Reggio Emilia.

I grafici, ben ordinati in una busta, erano ricavati dalle rilevazioni in camera anecoica e stampati sulla carta Bruel & Kjaer con un setup di questa marca che semplicemente toglieva il fiato a chi, come me, non era abituato a vederli dal vivo ma li aveva ammirati soltanto nelle rare foto sulle riviste. La curiosità tuttavia prese il sopravvento sulla fredda analisi tecnica, motivo per il quale col fido architetto Basile ed un altro appassionato posizionammo con una certa attenzione i diffusori in sala d’ascolto e demmo fuoco alle polveri, forti della serie di misure inviateci caratterizzate da una incredibile regolarità. Rodammo i diffusori con attenzione per tutta la mattina e soltanto dopo pranzo ci ritrovammo, come carbonari, in sala d’ascolto a valutare il mitico marchio blasonato.

L’ascolto invero fu inizialmente assai soddisfacente, con una bella timbrica, una buona tenuta in potenza, pure in un salone da circa 130 metri cubi con l’impianto dell’epoca, costituito da un lettore CD 'francese' e dall’amplificatore di Aloia ben caldo. Tutto bello, tutto perfetto, con una scena discreta ed uno stage credibile. Col passare dei giorni tuttavia notammo una certa 'durezza' della gamma altissima quando si aumentava decisamente il livello ed un conseguente 'appiattimento' della scena acustica con una variazione delle prestazioni abbastanza udibile. Eppure sulla lucida carta dei grafici tutto sembrava perfetto, con la PIM (Potenza Istantanea Massima), l’antesignana della MOL (Maximum Output Level) messa a punto da Gandolfi e Mazzacurati, che prometteva delle faville che in realtà faticavo a vedere.

Ammetto candidamente che fu una delusione cocente il notare che non c’era una relazione esatta tra i grafici e quello che ascoltavano le orecchie e che i dati tecnici andavano in qualche modo interpretati. Questa anomalia, per me all’epoca inspiegabile, continuò per molti test che si sono susseguiti negli anni successivi fino a circa 25 anni fa, quando di fronte ad una distorsione armonica semplicemente disastrosa ho avuto un ascolto entusiasmante sia per la dinamica che per la pulizia del messaggio sonoro.

Ho deciso allora, in maniera del tutto arbitraria e personale, di indagare sulle misure partendo però da una precisa scala delle qualità che deve avere un diffusore e successivamente sulle 'contro-misure' da sviluppare partendo dalla sala di ascolto e tornando indietro in laboratorio, un cammino inverso rispetto a quello che ogni buon 'ingegnere progettista' compie normalmente. Vediamo allora dapprima con che ordine valutare le prestazioni di un impianto in generale e poi come possiamo analizzare secondo un metodo strutturato quello che le nostre orecchie sentono in maniera del tutto naturale.

I quattro gradini

1. Il bilanciamento timbrico

Primo e fondamentale gradino per una resa notevole è il bilanciamento timbrico. La resa alle varie frequenze di un diffusore rappresenta, nella mia ottica, una condizione assolutamente necessaria anche se non sufficiente per una buona riproduzione. In buona sostanza il diffusore deve poter emettere tutte le frequenze udibili alla stessa identica pressione. Peccato che per fare ciò ci si affidi alla misura in camera anecoica (reale o simulata) col microfono di misura sistemato ad un metro esatto per ottenere anche il dato di sensibilità quando l’amplificatore fornisce un preciso segnale, costante in ampiezza a tutte le frequenze.

Nella realtà questa misura fornisce una indicazione certamente importante ma svincolata dall’ambiente di ascolto e quindi dalla realtà acustica dell’evento sonoro. Serve comunque per fare dei confronti a parità di condizioni secondo le procedure standard. Quello che voglio dire è che se una risposta in frequenza di un diffusore presenta un avvallamento di parecchi decibel ad una frequenza particolare probabilmente il bilanciamento timbrico risulterà poco credibile, ma è altrettanto sicuro che non basta certamente una risposta dritta come una riga per garantire un buon bilanciamento timbrico in ambiente.

Una discreta evoluzione della risposta sull’asse è costituita dalla 'risposta in potenza' ovvero l’integrazione delle risposte effettuate facendo variare l’angolo tra microfono e diffusore. Sembrerebbe la panacea, visto che fornisce una sorta di risposta complessiva paragonabile alla risposta in ambiente senza che questo ci metta del suo. Grazie alla base rotante della Outline e ad una apposita routine sviluppata anni fa per MLSSA, l’operazione non richiede molto tempo, ma fornisce risultati che hanno ancora poca relazione con il bilanciamento timbrico. L’andamento infatti appare in leggera discesa procedendo dalle basse verso le alte e non si ha alcuna indicazione sulle frequenze altissime, ed è carente, secondo me, di una apposita pesatura delle acquisizioni al variare dell’angolo di misura.

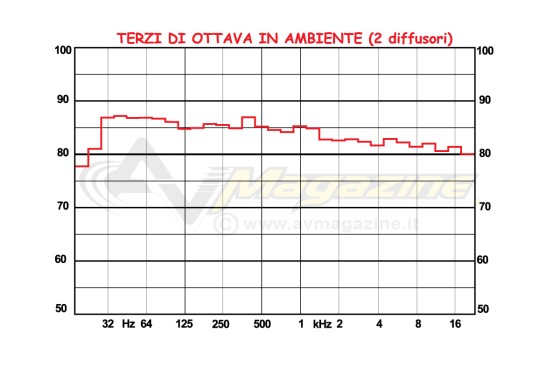

La risposta a terzi di ottava col rumore rosa una volta che il diffusore è stato posizionato al meglio in ambiente, fornisce in vero un quadro quasi completo del bilanciamento timbrico ma è fortemente legato all’ambiente di misura che dovrebbe essere attentamente valutato. Come per la risposta in frequenza, l’ambiente di ascolto fornisce indicazioni utili per un confronto tra diffusori se …non cambia nelle varie misure effettuate. A bassa frequenza conta soltanto il posizionamento e la distanza dalle pareti che consentono un andamento del grafico non necessariamente rettilineo ma comunque privo di sbalzi evidenti tra un terzo di ottava e quelli adiacenti.

Tutto quello che sarà possibile valutare nei gradini successivi sarà comunque fortemente dipendente dall’ambiente di ascolto. Risulta, in buona sostanza, inutile una valutazione della ricostruzione scenica e dei vari piani sonori se i tempi di decadimento sono elevati e si 'mangiano' tutto il dettaglio dei bassi livelli, che viceversa appaiono preziosi per definire e far prevalere l’ambiente originale della registrazione su quello di ascolto. E’ ovvio che senza un bilanciamento timbrico di buon livello non si va da nessuna parte, ed è altrettanto chiaro che una risposta estremamente regolare non garantisce una resa globale notevole, ma ci introduce al secondo gradino.

2. Linearità, dinamica e distorsione

Eccoci giunti al secondo gradino della 'scala santa' che conduce al diffusore di livello elevato. Vi ricordo che la musica è fatta di livelli molto differenti, ai quali le membrane e le cupole degli altoparlanti devono rispondere senza immettere nulla che non sia presente nel segnale che l’amplificatore gli consegna ai morsetti di ingresso. Bene, ascoltando il diffusore a vari livelli di pressione media si possono spesso sentire delle timbriche diverse e delle 'ricostruzioni dello stage' differenti. Ciò sta semplicemente a significare che i vari altoparlanti stanno immettendo in ambiente una combinazione di segnali diversa da quella originale rilevabile a pressioni minori.

Indagando sul fenomeno dell’alterazione della timbrica e della musicalità del suono ai vari livelli, è fin troppo facile notare che il segnale originale ha subito delle mutazioni, quasi sempre dipendenti dallo spostamento delle membrane e delle non linearità dovute al complesso magnetico. Una delle responsabili è certamente la distorsione armonica, ovvero l’immissione nel segnale di uscita di armoniche dello stesso segnale di ingresso. Le armoniche hanno sempre un ordine superiore al primo, che è costituito dal segnale originale. Se con una pura sinusoide di 1000 Hz (ad esempio) aumentiamo il livello vediamo comparire ai capi del preamplificatore monofonico una serie di segnali che non sono presenti nel segnale elettrico di ingresso del diffusore.

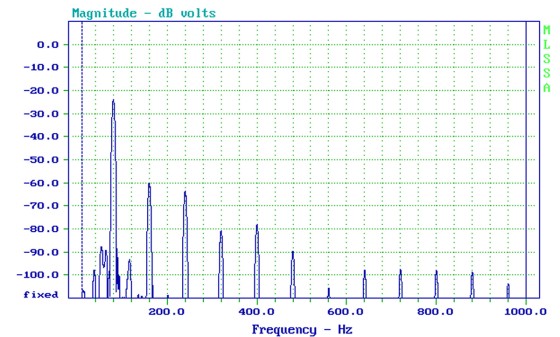

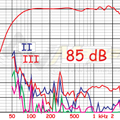

Questi segnali rappresentano la distorsione del segnale di ingresso. Come si evince dalla Figura 1 rilevata da MLSSA si può notare che ad una “bacchetta” centrata a circa 80 Hz con una tensione ai morsetti di circa 7 volt rms segue una seconda riga spettrale (amabilmente definite anch’essa bacchetta) a 160 Hz, una terza centrata a 240 Hz e così via. Questo testimonia che l’altoparlante ha generato una seconda armonica a 2 X 80 = 160 Hz, una terza armonica a 3 X 80 = 240 Hz e così via, anche se con ampiezze sempre più basse man mano che sale l’ordine delle armoniche. A bassissima frequenza, dove l’escursione aumenta notevolmente col diminuire della frequenza, la capacità di emettere una bassa distorsione diventa una caratteristica fondamentale, anche se impossibile da eliminare.

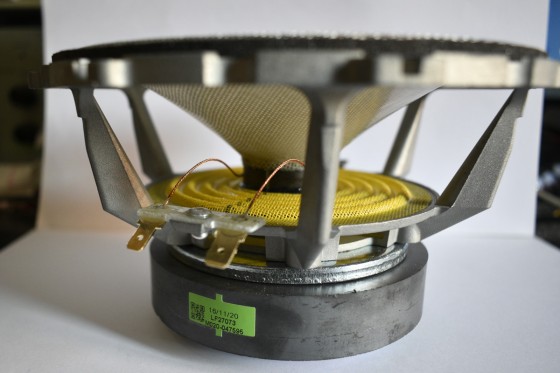

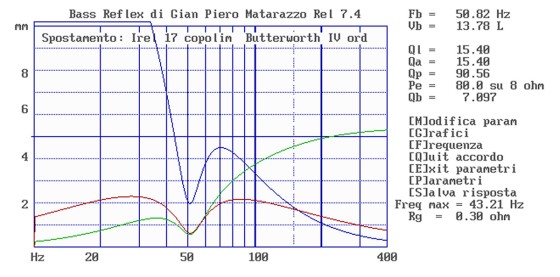

In Figura 2 possiamo vedere cosa succede a bassa frequenza. Un woofer da 160 mm è caricato in bass reflex a circa 51 Hz in un volume di quasi 14 litri. L’escursione misurata al laser è di circa 5 mm per una accettabile riduzione del fattore di forza, un valore che per l’epoca, quasi 25 anni fa, era considerato più che discreto. Ebbene, a 43,2 Hz si raggiunge la massima escursione con 25,2 volt rms ai morsetti mentre soltanto 8 Hz più in basso l’escursione raddoppia, col woofer che distorce in maniera molto ben udibile. Sulla udibilità della distorsione si sono scritti fiumi di articoli, ma rimane incontestabile il fatto che ad una distorsione elevata corrisponde una notevole dose di pulizia che sparisce inesorabilmente.

Questo è uno dei motivi per il quale un woofer molto economico non può e non potrà mai suonare come un woofer più costoso, almeno dal punto di vista della pulizia ai livelli elevati. Lo stesso discorso vale anche per la compressione dinamica, che si manifesta quando alla membrana per seguire correttamente la musica è richiesta una escursione che non può raggiungere e che ovviamente non raggiunge, pur senza distorcere o distorcendo poco. Si perde in questo modo l’impatto e si modifica in maniera in vero poco udibile anche la timbrica. Un buon comportamento sia al bilanciamento timbrico che alla tenuta in potenza basta per definire un notevole diffusore per uso professionale, visto che le qualità che andremo ad elencare adesso nel settore professionale appaiono minoritarie se non inutili.

3. La scena acustica

Man mano che i gradini di valutazione aumentano, l’analisi delle qualità dei diffusori si fa meno facile e più critica. E’ fondamentale avere una corretta scena acustica, una qualità pochissimo valutata dalla maggior parte degli audiofili anche se da me considerata fondamentale. Premesso che per ottenere una corretta scena acustica occorra una grande attenzione nel posizionamento dei diffusori, bisogna distinguere tra la buona prestazione dell’ambiente e la scena acustica caratteristica dei diffusori.

C’entra anche il tasso di controreazione dell’amplificatore ma ammetto candidamente che non ho numeri in mano che me ne diano la certezza misurata e misurabile. La mia esperienza si ferma alla constatazione che il mio amplificatore poco controreazionato dipinge uno stage quasi perfetto mentre il vecchissimo amplificatore vintage pur mantenendo carichi notevolissimi sembra proiettare la musica su uno schermo posto tra i due diffusori: di una piattezza mortale, anche se con una timbrica eccellente.

Il posizionamento in ambiente deve fare in modo che la resa del diffusore sinistro più le pareti adiacenti sia uguale alla resa del diffusore destro e delle pareti di questo lato, sia come livello che, soprattutto, come timbrica. C’entra anche il tempo di decadimento delle due “semistanze” destra e sinistra, che deve essere simile (e breve). Inconsciamente io associo sempre la capacità di ricreare uno stage credibile e stabile in ambiente alla fase relativa tra i vari altoparlanti che definiscono con precisione la risposta in potenza. Le rilevazioni effettuate all’interno della sala d’ascolto sulla parete frontale e sulle pareti laterali possono cambiare di parecchio a seconda delle fasi acustiche relative tra gli altoparlanti ma possono allo stesso modo rovinare definitivamente lo stage. In buona sostanza anche se lo stage diventa profondo non è detto che si ottenga una condizione ottimale. La cosa si può percepire sulle registrazioni di musica classica, dove la profondità di campo non deve schiacciare tutti i vari strumenti sul fondo.

4. Il rispetto dei piani sonori

Il rispetto dei piani sonori vede un ragionevole tentativo di analisi quando gli altri gradini della nostra scala sono rispettati con precisione e rigore. E’ una qualità del tutto inutile se il diffusore è sbilanciato timbricamente e/o non è lineare all’aumentare della pressione emessa o, peggio, non ha una scena sonora al contempo larga il giusto e profonda… altrettanto. Inutile dire che l’ambiente di ascolto deve essere perfetto visto che è difficile avere, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca allo stesso tempo.

Comunque la faccenda si complica ulteriormente, tanto che a mia memoria sono pochi, pochissimi i diffusori ascoltati nella mia non breve carriera su cui ho notato un vero rispetto dei piani sonori. Questa invidiabile qualità deve poter mostrare le varie posizioni degli strumenti così come sono stati 'ripresi' (o 'elaborati' in post produzione) con le varie file di violini e di strumenti a corda in generale, tanto per fare un esempio.

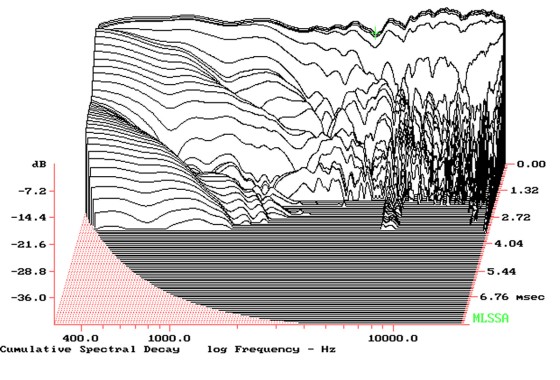

Questo aspetto, secondo me, dipende dalla qualità della risposta al 'gradino' (ho parlato della risposta 'al gradino' in questo articolo), dalla capacità di emettere piccoli segnali ben udibili e dalla waterfall che deve essere veloce nel decadimento e soprattutto uniforme a tutte le frequenze. La waterfall, tanto per chiarirci, rappresenta il decadimento della pressione nel tempo al variare della frequenza. In genere rilevare una buona waterfall è abbastanza difficile se non si dispone di una strumentazione di buon livello perché il rumore e le riflessioni sono sempre in agguato.

Per avere una buona waterfall occorrono circa 3 millisecondi a bassa frequenza, diciamo da 300 a 500 Hz, per un decadimento di circa 40 dB, dipendente in genere dal disegno del cabinet e dalla qualità e dalla disposizione del materiale assorbente. A parte le forme esotiche e belle da vedersi, spacciate per ammazza-riflessioni posso dire che i disegni di cabinet effettivamente pensati per abbattere le riflessioni interne di frequenze dalla lunghezza d’onda importanti sono difficilissimi da incontrare.

Man mano che aumenta la frequenza la waterfall deve diventare molto più rapida a decadere e soprattutto deve farlo in maniera costante in tutta la gamma media, con la gamma alta ed altissima che sono alterate soltanto dal fissaggio del tweeter e dai dispositivi meccanici posti avanti alla cupola, come guide d’onda molto pronunciate e trombe anche abbastanza corte, sempre grandi rispetto alla lunghezza d’onda delle frequenze emesse.

In Figura 3 possiamo vedere una waterfall quasi da primato, con le due risonanze a 7.000 ed a 18.000 Hz che sono dovute ad una infelice ghiera metallica posta a protezione della cupola del tweeter. Una valida ed immediata alternativa alla waterfall dal decadimento mozzafiato è rappresentata da tutta una serie di rilevazioni che indicano la capacità del diffusore di far percepire una nota di livello molto basso all’interno di un messaggio sonoro complesso.

Questa capacità di riprodurre i particolari spesso nascosti nel nostro ambiente è come una analisi di tenuta in potenza 'al contrario', non a pressioni elevate ma effettuata ai bassissimi livelli. Se ad esempio stiamo riproducendo della musica a 90 dB di pressione media, il piccolo dettaglio deve poter essere percepibile anche a -40 o -50 dB se non di più. Qui crollano tutti i driver a compressione, i woofer ed i midrange dalle sospensioni durissime e tutti quelli che magari possono produrre pressioni tanto inusitate quanto inutili.

La misura che illustreremo nella prossima puntata ha dimostrato che driver a compressione emettono una linearità notevolissima a 100 dB di pressione media ed anche a 110 dB, limite oltre il quale i miei vicini chiamano il 112, ma falliscono miseramente per pressioni medie più basse, tra gli 80 ed i 90 dB.

Per ora

Mi rendo conto che lo spazio a mia disposizione sta rapidamente finendo e che è ora di mettere mano agli strumenti per mostrarvi le misure che ho effettuato in questi mesi estivi, misure che appena raggiunto un eccellente grado di ripetibilità possono essere effettuate anche con degli spezzoni musicali. Alla prossima!

Similar Post You May Like

-

Diffusori: impedenza e distorsione

Le misure, croce e delizia del tecnici che devono effettuarle e dei lettori meno tecnici che... »

-

Diffusori: tempo e frequenza

Le misure, croce e delizia del tecnici che devono effettuarle e dei lettori meno tecnici che... »

-

Diffusori: introduzione alle misure

Una volta le misure sui diffusori venivano descritte come una sorta di "magia", realizzata... »

-

Quattro benchmark per i diffusori

Quando il Direttore mi ha chiesto di trovare dei benchmark che caratterizzassero i diffusori... »

Commenti (24)

-

04 Ottobre 2021, 14:27

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Molto interessante.

Anche se e' vero che da cento anni non ci si e' inventati niente oltre il classico altoparlante.

(A parte i trasduttori Elettrostatici o il tweeter di Heil)

Chissa' se succedera' per essi come per la reinvenzione della barca a vela o come il tergicristallo, che non avra' mai (?) un sostituto...

:) -

04 Ottobre 2021, 18:54

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

l'elettrostatico ha il difetto che deve essere enorme per avere pressione in gamma bassa. E' una tecnologia alternativa ma all'atto pratico mi sembra che abbia più svantaggi che pregi. Certo non esclude che possa "suonare meglio" -

05 Ottobre 2021, 03:23

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioniOriginariamente inviato da: Emidio Frattaroli, post: 5164079, member: 1Quali? ...

Immagino che sia una domanda retorica. Per carità nelle aziende si trova comunque qualcosa da fare a persone che quando facevano i tecnici hanno maturato competenze manageriali, poi ci può essere il Totti che continua a fare il calciatore ben oltre l'età o la Fracci che ha ballato finché ha respirato ma in linea di massima ad una certa età si smette di giocare a calcio e ci si mette a fare l'allenatore, così un tecnico non si dovrebbe spaventare a sentire parole come obsoleto, cambiare ruolo nell' azienda è un po' una sfida ma soprattutto una opportunità.

p.s. il calcio e la danza ovviamente sono metafore ;) -

18 Novembre 2021, 21:37

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioniOriginariamente inviato da: pace830sky, post: 5164234, member: 127591Al contrario!Immagino che sia una domanda retorica....[CUT]

Visto che l'elettroacustica è una scienza tra fisica ed elettronica, proprio non capivo il perché di una considerazione del genere. E l'esempio di Totti, sembra confermare che fosse una boutade.

Per fare un altro esempio, nel 'mio' settore ultra-specifico della fotometria non è cambiato quasi nulla: spettrometri, colorimetri e compagnia sono praticamente sempre gli stessi.

Però, nel frattempo, io ho accumulato più 20 anni di esperienza e continuo a fare ricerca e misure sul campo. Sarebbe difficile fare ricerca senza un po' di studio e di esperienza.

In altre parole, nel settore scientifico, mi sembra difficile considerare l'esperienza un handicap -

19 Novembre 2021, 05:22

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Su questo punto ho già risposto, l'inciso che non ti è piaciuto è incluso in un "sandwich" di altre affermazioni che qui riporto:

Originariamente inviato da: pace830sky, post: 5163735, member: 127591... il fatto in sé che le competenze degli esperti nel nostro campo durino così a lungo (...qui l'inciso contestato, ndr...) nel nostro campo a quanto pare no (=non è quindi un "limite" avere una lunga esperienza, ndr), e me ne felicito - mi ha fatto riflettere più del merito dell' articolo ed ho proposto questo come tema di dibattito...

D' altro canto siamo credo della stessa generazione, se continuiamo a polemizzare prima o poi passerà di qui un ventenne a liquidarci con un "OK boomer". ;) -

19 Novembre 2021, 08:25

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Trovo l'argomento sicuramente interessante e complesso perché un affermazione come " in certi contesti l'esperienza sia un limite" (riporto le parole come mia interpretazione) tocca la sfera professionale e d'interessi di ognuno di noi e non può essere liquidata nei pochi minuti necessari a scrivere un post.

Non sposo l'affermazione ma la capisco , nel senso che troppo spesso in nome dell'esperienza viene limita la crescita e , anche, l'apporto di generazioni , si meno esperte , ma sicuramente preparate in modo diverso e in grado di un spinta nuova a qualunque attività scientifica o meno.

Ciao

Luca -

19 Novembre 2021, 11:05

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Un discorso molto delicato e capisco quello che volete dire,spesso siamo vincolati da quello che abbiamo studiato e dalla esperienza che abbiamo o da quello che crediamo di sapere; se ci limitiamo a mettere in pratica quello che fino ad ora è stato scoperto faremo sì tanta esperienza ma non si faranno nuove scoperte. Nuove scoperte che per essere fatte non possono non portarsi dietro tanti fallimenti ma in fin dei conti ci basta fare il compitino che abbiamo imparato per portare a casa il pane.

Senza generalizzare naturalmente ci sono settori dove la sperimentazione è obbligatoria e viene fatta.

Mi viene in mente il film "a beautiful mind" dove John Nasch voleva trovare la sua idea originale e non seguiva nemmeno i corsi universitari perchè,a suo dire, erano uno spreco di tempo ed ottenebravano le menti ! Ma parliamo di un premio nobel schizofrenico :D seppur tratto dalla sua storia non so quanto ci sia di vero su questo. Ma in fin dei conti il genio e la follia spesso vanno a braccetto,forse abbiamo paura di essere considerati folli e ci piace la confort zone o semplicemente non c'è più niente da scoprire ?! :) -

19 Novembre 2021, 11:50

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

L' evoluzione nasce dalla contrapposizione di forze che potremmo definire "cosmiche", tra queste ci sono senz' altro innovazione e conservazione. In una società complessa in cui ciascuno ha il suo ruolo c'é chi si trova a lavorare principalmente per l'innovazione e chi è impegnato principalmente nel perpetuare ciò che si sa già fare, quindi, tendenzialmente, a lavorare per la conservazione.

Nel nostro campo è facile identificare una grande spinta all' innovazione nel digitale, mentre nell' analogico si riuscirà pure a fare qualcosa di nuovo ma è evidente che la situazione è assai meno dinamica.

Mettiamola così: lavorare dove c'é una forte spinta innovativa è emozionante quando hai venti anni, quando ne hai quaranta rischi di trovarti in un mondo che continua a cambiare più velocemente della tua capacità di adeguarti.

Nel film "Un giorno di ordinaria follia" Michael Douglas interpreta un uomo di mezza età che dà di matto dopo essere stato licenziato da una fabbrica (se ben ricordo) di armamenti missilistici, messo alla porta con la contestazione di essere "sovra-acculturato e sotto-formato" (o forse il contrario chissà) cosa che io interpreto come lo scollamento tra la montagna di cose che uno come lui doveva sapere e la capacità di farsi carico della montagna di cose che uno come lui avrebbe dovuto apprendere per continuare a stare al passo. -

19 Novembre 2021, 11:57

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Forse anche perché dopo tanti anni certi modi di pensare e lavorare diventano granitiche convinzioni e non si ha più quell’elasticità e curiosità mentale di affrontare cose nuove. -

19 Novembre 2021, 15:00

Diffusore acustico: 4 gradini delle prestazioni

Direi di sì, e qui torniamo al punto da cui siamo partiti: credo che si possa provare una sana invidia verso chi lavora in un ambito in cui le sue convinzioni granitiche sono ancora una preziosa merce di scambio e non un "difetto".

Molti anni fa un mio fratello fece la tesi in elettroacustica, salvo poi finire per necessità ad occuparsi di altro (detto per inciso non si è mai interessato di hi-fi, nemmeno come semplice acquirente). All' epoca mi sembrò strano che non avesse scelto qualcosa più "di tendenza" (nel campo dell' elettronica) ma a distanza di anni devo ammettere che in fondo meritava provarci. Poi non si può sempre riuscire, ma questa è un' altra storia.