|

Diffusori: introduzione alle misure

G.P. Matarazzo - 12 Dicembre 2019

|

|

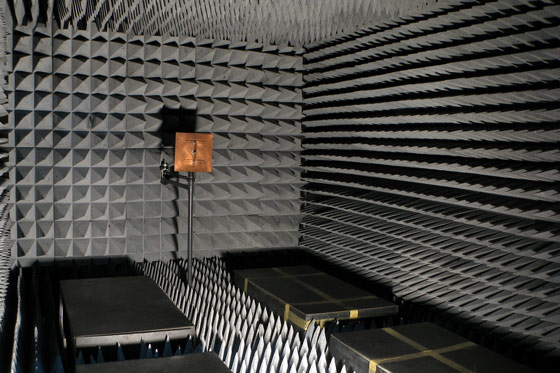

All’inizio della mia storia nelle riviste che trattavano l’alta fedeltà, le misure sui diffusori acustici venivano descritte come una sorta di "magia" che veniva realizzata in ambienti particolari, asettici e costosissimi: le “camere anecoiche”, ovvero camere di discrete dimensioni che, grazie ad una serie di spicchi di materiale assorbente, evitava "qualunque" riflessione del suono. Le misure venivano effettuate con strumenti molto sofisticati, anch’essi estremamente critici e costosi.

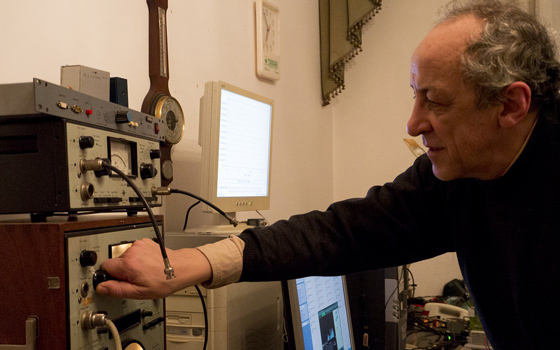

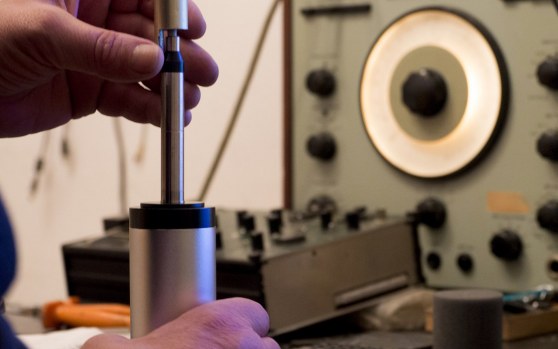

Il microfono 4133, l'amplificatore di carica B&K 2835 e sullo sfondo l'analizzatore 2010

- click per ingrandire -

Ad una quantificazione rapida e comprensiva di tutto, un ingegnere mi rispose tanto tempo fa: “ Fai conto di non avere più due miliardi (di vecchie lire) e di avere una discreta camera anecoica dove poter lavorare con una strumentazione precisa”. Roba che le riviste, nonostante i tempi d’oro dell'epoca, manco ci pensavano a realizzare. Oltretutto era una spesa assolutamente inutile, perché la RCF di Reggio Emilia effettuava le misure sui diffusori in prova a SUONO e la ESB di Aprilia quelle per i diffusori di AUDIOreview.

Ebbi la fortuna, nel 1985, di andare a fare una misura nella camera anecoica della RCF, col mitico Ing. Gian Carlo Gandolfi, con Gianni Mazzacurati e con Paolo Soldati, tutte menti notevoli in forze alla prestigiosa ditta di Reggio Emilia. Appena chiusa alle mie spalle la porta della camera anecoica passai da un silenzio notevole, quello tipico del laboratorio, ad un silenzio quasi assoluto caratteristico della camera senza echi.

Camere anecoiche (da Wikipedia)

- click per ingrandire -

Non provai alcun “panico da silenzio” e niente di quanto avevo sentito dire su questo tipo di locali ma verificai quanto fosse rumoroso il mio organismo, col sangue che pulsava in maniera udibilissima. Notai soltanto come fosse assordante il laboratorio dopo soli tre minuti di camera anecoica.

Pochi mesi dopo in una visita alla Canton ebbi modo di vedere le misure effettuate in un locale non trattato acusticamente, con un rumore di fondo discreto, misure impossibili da ipotizzare solo qualche mese prima, effettuate con una scheda di misura appena arrivata dagli USA e posta all’interno di un computer. Niente strumentazione costosissima, solo un microfono, un preamplificatore ed un amplificatore per pilotare il diffusore. Niente spazzolata di tutte le frequenze dalla più bassa alla più alta, ma soltanto un impulso di un rumore simile al pink noise, ma con più gamma acuta.

La scheda di acquisizione MLSSA su slot ISA prodotta da DRA Laboratories

- click per ingrandire -

La scheda si chiamava MLSSA ed io mi annotai sia l’indirizzo che il numero di telefono dell’azienda che la produceva a Sarasota in Florida. Gianpiero Majandi, già allora mio buon amico, che l’aveva appena acquistata, mi incoraggio mandandomi i fax delle misure da lui effettuate in una sala di dimensioni contenute. Iniziava così l’era delle misure digitali, quelle che potevi fare in un locale di discrete dimensioni ma assolutamente normale, con tutti i rumori e le riflessioni tipiche di un locale non trattato con i costosissimi “spicchi” di lana di vetro o di poliuretano.

Una delle versioni di scheda CLIO prodotta da Audiomatica di Firenze

- click per ingrandire -

Dopo pochissimo tempo l'azienda italiana Audiomatica, che si occupava di automazione elettronica dei mixer da studio, presentò una scheda simile a MLSSA che si chiamava CLIO, che in breve tempo si impose “sul pianeta” ed è presente praticamente in ogni azienda che si occupa di diffusori o di elettroniche. E’ passata tanta acqua sotto i ponti, e le misure si sono evolute, non moltissimo certo, ma sono diventate all’apparenza, e solo all’apparenza, più facili e meno critiche. Sin qui il passato che giustifica le spiegazioni che andrò a darvi.

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

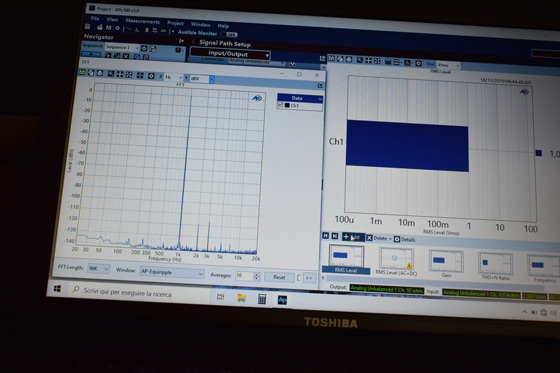

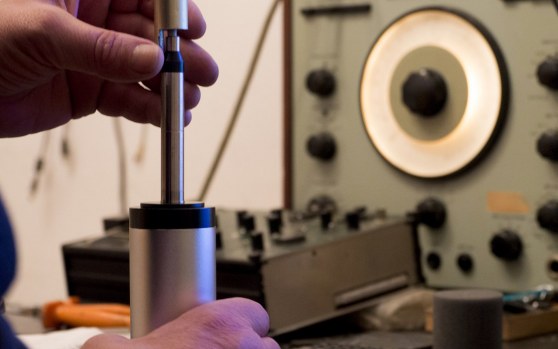

Il microfono B&K 4133 inserito nel calibratore

- click per ingrandire -

Per le misure "video" che riguardano luce e colori, come abbiamo illustrato nell'articolo sulle misure video, vengono utilizzati strumenti che "simulano" l'occhio umano, ovvero colorimetri o spettrometri, utilizzati in ambiente completamente oscurato e trattato in modo da ridurre ai minimi termini le riflessioni della luce in ambiente. Allo stesso modo, per le misure su diffusori e altoparlanti, sono necessari strumenti di misura che simulano di fatto il nostro sistema uditivo, con un set composto da "microfono", preamplificatore, analizzatore e, altrettanto importante, un ambiente con rumore di fondo ridotto, con dimensioni e trattamento sufficienti a ridurre le principali riflessioni.

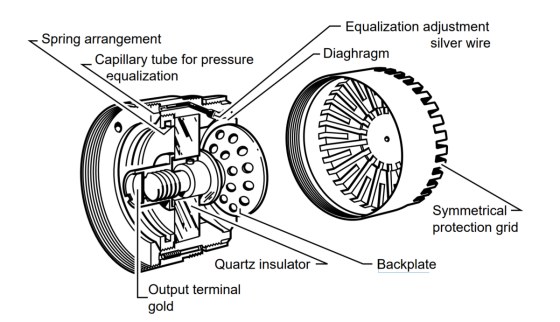

Schema di una capsula microfonica generale di B&K (link al documento)

- click per ingrandire -

La membrana che è all'interno della capsula del microfono, trasforma le onde di pressione sonora generate dagli altoparlanti in segnali elettrici che vengono amplificati dal preamplificatore microfonico e infine acquisiti nel dominio digitale dagli strumenti di misura digitali moderni. In questo ambito, le grandezze fisiche che vengono utilizzate sono principalmente cinque: il tempo, misurato in secondi o millisecondi; la pressione sonora misurata in deciBel, la tensione del segnale elettrico in Volt, la potenza del segnale elettrico in watt, l'impedenza del segnale elettrico in ohm e la fase del segnale acustico in gradi.

Prima di illustrare le misure più "classiche" che coinvolgono acquisizioni digitali, è utile parlare della “risposta all’impulso”, che è una acquisizione dalla quale si generano tutte le altre. Chiariamo le modalità operative cercando di differenziare le misure “nel dominio del tempo” e quelle “nel dominio della frequenza”. Che cosa indicano queste due definizioni? La misura nel dominio del tempo ci dice che si sta acquisendo una grandezza, - tipicamente la tensione rilevata dal microfono - in un dato intervallo di tempo, che poi verrà analizzato; quella nel dominio della frequenza ci dice che stiamo mettendo in relazione la grandezza in ordinata, tipicamente una tensione oppure la pressione emessa dal diffusore, analizzando la sua variazione alle varie frequenze.

La risposta in frequenza, ovviamente, appartiene a questo secondo dominio, nel quale vengono analizzati spesso sia la fase, nelle sue numerose sfaccettature, che il ritardo di gruppo. Analizzeremo, per completezza, queste misure in un secondo tempo. Al dominio del tempo appartengono le misure di risposta all’impulso, la Time Energy e la risposta al gradino o Step Response. Comunque sia il dominio del tempo e quello della frequenza sono indissolubilmente legate da una operazione abbastanza complessa che si chiama “trasformata di Fourier” che è implementata tramite un algoritmo chiamato FFT (Fast Fourier Trasmorm) che si usa per passare dal dominio del tempo a quello della frequenza mentre si usa la “trasformata inversa di Fourier (IFT) ” per passare dal dominio della frequenza a quello del tempo.

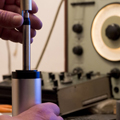

Un tipico grafico di risposta in frequenza acquisito da un riproduttore audio

- click per ingrandire -

La trasformata di Fourier è uno strumento che permette di "frazionare" un segnale in molteplici componenti più semplici da analizzare. Più nel dettaglio è possibile calcolare alcuni parametri come ampiezza frequenza e fase di segnali sinusoidali la cui somma torna a generare il segnale di partenza. E' dunque un mezzo per analizzare un segnale appartenente al dominio del tempo, che richiederebbe complessi strumenti matematici trasformandolo nel domino della frequenza semplificando così notevolmente l'analisi dello stesso. In particolare nel campo della gestione di segnali audio e video viene utilizzata la FFT acronimo di trasformata veloce di Fourier che è un algoritmo molto veloce per il calcolo della trasformata discreta di Fourier o DFT (acronimo del termine inglese Discrete Fourier Transform), particolare tipo di trasformata di Fourier

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2026 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli