|

Diffusori: impedenza e distorsione

G.P. Matarazzo - 23 Dicembre 2019

|

|

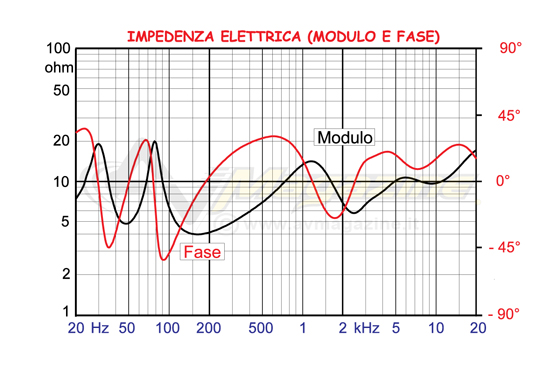

La misura dell’impedenza è tesa a verificare la difficoltà o meno dell’amplificatore nel pilotare il diffusore sotto esame. Si misura sia il modulo, in ohm al pari di una resistenza che la fase tra tensione e corrente espressa in gradi. Il diffusore in genere non presenta un carico costante per l’amplificatore a tutte le frequenze a causa della natura stessa degli altoparlanti, della configurazione utilizzata (bass reflex, sospensione pneumatica o carichi particolari) e del filtro crossover. Con gli altoparlanti tradizionali insomma il modulo dell’impedenza di un diffusore può presentare valori che vanno da 30 ohm a 6 ohm pur essendo dichiarato essere di otto ohm nominali. Per il modulo alle basse frequenze, a sinistra del grafico come sappiamo, notiamo uno o più picchi di ampiezza dovuti al carico del woofer, a cui fa in genere seguito un minimo del modulo, seguito a sua volta da altri picchi localizzabili vicino alle frequenze di incrocio. Un occhio particolare va tenuto per la fase, che subito dopo i picchi a bassa frequenza scende a valori negativi notevoli, superando bellamente i -45°.

Figura 8

- click per ingrandire -

Un carico che ha una fase spostata verso valori negativi importanti (-60° o più) viene considerato capacitivo mentre se la fase tende a valori positivi possiamo definirlo induttivo. Il carico capacitivo è quello che mette in difficoltà maggiormente l’amplificatore. Per verificare la criticità del carico due studiosi italiani, Mazzacurati e Gandolfi della RCF, misero a punto la misura del coefficiente di extracorrente considerando sia il modulo che la fase. Scoprirono che tra la massima fase negativa ed il minimo valore del modulo si trovava una frequenza alla quale l’amplificatore erogava una corrente quasi doppia rispetto a quanto ipotizzato analizzando solo il modulo. Il grafico-tipo di questa misura è visibile in Figura 8. Possiamo notare a bassa frequenza due picchi poco impegnativi che indicano la configurazione reflex. Tra i due picchi il valore minimo indica la frequenza di accordo. Dopo il secondo picco, a circa 160 Hz, la curva del modulo, di colore nero, scende a 4 ohm. Poco prima, a circa 92 Hz, la fase supera i -50 gradi. Tra queste due frequenze, a circa 120 Hz, si trova la massima condizione di carico visto dall’amplificatore, che è appena inferiore ai 3 ohm, nonostante il diffusore sia dichiarato di 8 ohm nominali. In gamma medioalta notiamo una discreta variazione del modulo dovuta all’incrocio tra woofer e tweeter. Vi faccio notare che col programma musicale non tutte le frequenze sono riprodotte alla stessa ampiezza, anzi. A bassa frequenza il contenuto spettrale è molto più basso rispetto alla gamma media, così come in gamma altissima, e non c’è da preoccuparsi più di tanto se il carico visto dall’amplificatore può apparire molto basso.

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

Le misure in regime dinamico sono rilevazioni appena più complesse non per il tipo di segnale inviato ai diffusori quanto per il modo con cui sono realizzati i segnali che sono inviati al diffusore. Questo tipo di misure vengono effettuate in genere per analizzare le non linearità del diffusore all’aumentare della potenza. Le non linearità sono tutte quelle forme di distorsione che si rilevano perché il segnale di uscita dai diffusori è differente da quello inviatogli. Il problema in questo tipo di misure riguarda…l’integrità del diffusore stesso. Vi faccio un esempio: immaginiamo di avere un diffusore che eroghi una pressione media di 82 dB, un diffusore particolarmente “sordo”. Bene, immaginiamo di voler effettuare, come facciamo sempre, la variazione di distorsione ad 80, 85, 90 e 95 decibel di pressione media. In particolare per effettuare la misura a 95 dB occorre fornire una tensione di 12,6 Vrms che equivale ad una potenza nominale di circa 20 Watt. Utilizzando una semplice sinusoide continua occorre amplificare la tensione al valore giusto, inviarla al diffusore e misurare la distorsione, ripetendo questa misura almeno sei volte per evitare che il rumore di fondo sia maggiore delle armoniche che vogliamo misurare. Il trasduttore coinvolto da questa frequenza, woofer, midrange o tweeter che sia a seconda della frequenza che stiamo usando, In queste condizioni le bobine mobili degli altoparlanti si scaldano velocemente iniziando a comprimere il segnale fino a danneggiarsi definitivamente.

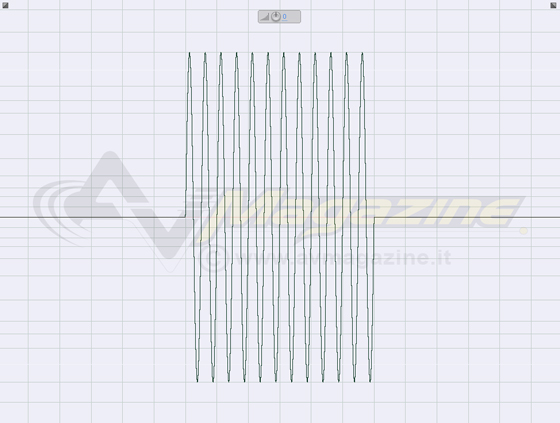

Figura 9

- click per ingrandire -

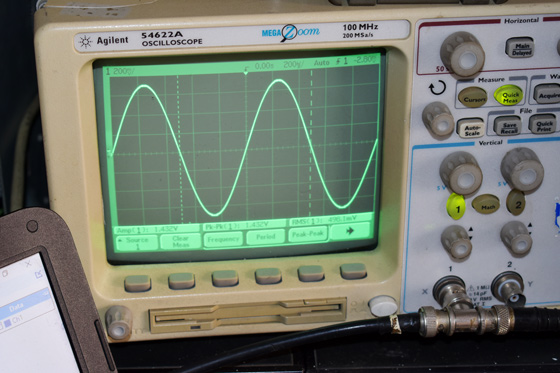

Il rischio maggiore lo corre il tweeter che emette le frequenze da 2000 Hz fino al limite della misura, e che in genere è dotato di una bobina mobile di dimensioni ridotte. Ad una analisi col segnale sinusoidale continuo a 20 Watt credo che pochi tweeter supererebbero l’esame senza rompersi. Si adotta allora un particolare segnale, chiamato “burst”, fatto di una decina di cicli di sinusoide seguiti da un periodo di silenzio, per far raffreddare la bobina mobile. La durata del burst è inversamente proporzionale alla frequenza, così che maggiore è la frequenza da misurare e minore è la durata “sotto sforzo” della bobina mobile. Nel nostro set di misura la misura a burst viene effettuata sulla distorsione armonica con segnali pre-registrati e dotati di un contenuto armonico inferiore di ben tre ordini di grandezza alla più bassa distorsione armonica mai misurata. Anche l’amplificatore di misura ha una distorsione estremamente contenuta. In Figura 9 potete vedere uno dei burst della durata di 50 millisecondi (50 millesimi di secondo) che viene usato per questo test in vece del segnale continuo. Riducendo la finestra dell’analizzatore a questo intervallo ridottissimo inganniamo lo strumento facendogli credere che il segnale sia continuo. Il segnale generato ovviamente è “zero crossing” ovvero che inizia e termina quando l’ampiezza del segnale vale zero.

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

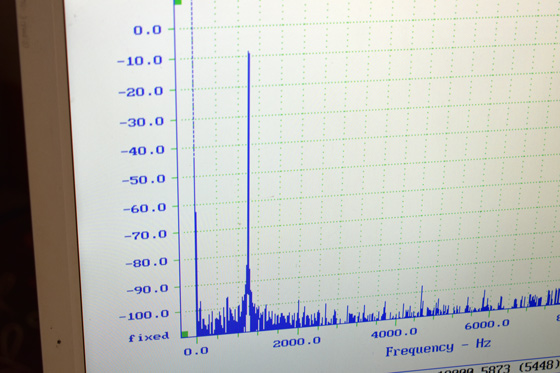

Se ad un diffusore inviamo un segnale sinusoidale ad ampiezza via via crescente possiamo vedere come, arrivati ad un certo punto, la forma d’onda del segnale inizi a cambiare, con gli altoparlanti che immettono nel segnale originale un tono doppio, triplo o ancora maggiore a quello immesso. Siamo di fronte ad una distorsione armonica che, se fosse elevata, sarebbe in grado letteralmente di cancellare la pulizia del segnale originale, facendo sparire come primo effetto i particolari ed il dettaglio, che sono segnali di ampiezza molto contenuta ma sono ritenuti fondamentali per la ricostruzione ambientale della registrazione originale. La misura viene effettuata a pressioni crescenti, con una media di sei acquisizioni per ogni singola frequenza in modo da abbassare l’ingresso del rumore di fondo di 7,78 dB. Ogni misura è composta da 100 frequenze in progressione logaritmica, con una durata del burst che a bassa frequenza vale 0,5 secondi ed a media frequenza 0,2 secondi. Alle alte frequenze l’impulso dura 50 millisecondi, tanto che la bobina mobile non fa in tempo a scaldarsi che l’impulso è già terminato. Ad una prova termica effettuata in laboratorio con una potenza di circa 30 watt il tweeter è diventato soltanto tiepido dopo dieci cicli di misura completa da 500 a 20.000 Hz eseguiti l’uno dietro l’altro.

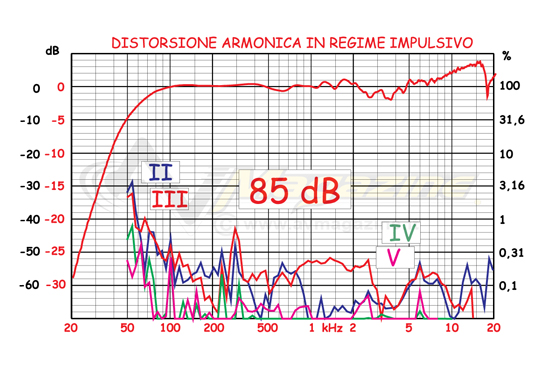

Delle armoniche generate dal diffusori riportiamo sul grafico soltanto quelle che vanno dalla seconda alla quinta, visto che quelle superiori difficilmente raggiungerebbero il fondo della misura sul grafico. Anche qui occorre prestare qualche attenzione al trigger, sorta di interruttore sincronizzato al burst che avverte l’analizzatore di acquisire l’impulso. Anche la banda passante del microfono di misura ha la sua importanza visto che con un microfono da 20 kHz si può al massimo misurare la distorsione di quinta armonica fino a 4000 Hz (4000 x 5 = 20.000). In Figura 10 vediamo un grafico di distorsione armonica effettuata a 85 dB di pressione media su un diffusore di buone caratteristiche. La curva in alto, quella rossa, rappresenta la risposta in frequenza con 5 decibel per divisione grande, mentre i quattro grafici sotto rappresentano le armoniche, il cui colore è indicato a lato in quattro piccoli riquadri. La distorsione ha una dinamica utile di 70 dB e quindi con 10 decibel per divisione. Al centro c’è un riquadro appena più grande degli altri che indica la pressione media alla quale è stata effettuata la misura.

Le prossime misure

Ammetto, senza il minimo imbarazzo, che le misure non raccontano tutto di un diffusore anche se ti permettono di farti una idea abbastanza precisa. Però senza una adeguata sessione di ascolto non bastano. L’ideale sarebbe guardare le misure e poter vedere come suonano i diffusori, al di là ovviamente dell’ambiente di ascolto, che ci mette tanto del suo. Noi di AV Magazine siamo ossessionati, io in prima persona, dall’analisi attenta dei fenomeni musicali e dalla relazione che c’è tra misure e sensazione sonora. Per ora allo studio c’è una verifica sull’articolazione che prima o poi mi deciderò a rendere definitiva, appena avrò un sufficiente numero di misure effettuate dopo aver fatto una buona seduta di ascolto. Oltre a ciò sto studiando alacremente una maniera per rendere le misure “portatili” senza alcun margine di errore, in modo che il Direttore possa andare dagli importatori, punti vendita o fiere di settore e misurare in loco diffusori dal costo molto elevato e tale da non poter essere spediti per una prova.

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2026 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli