|

Diffusori: tempo e frequenza

G.P. Matarazzo - 18 Dicembre 2019

|

|

La risposta all’impulso

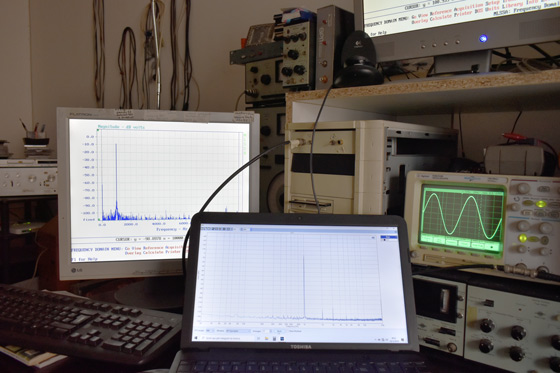

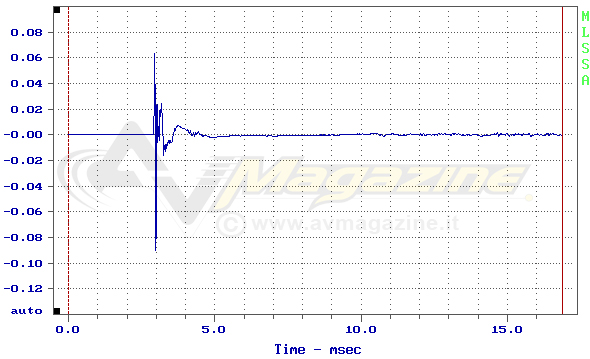

La risposta all’impulso è la più immediata delle acquisizioni nel dominio del tempo. Si manda un impulso strettissimo al diffusore in prova e si acquisisce la reazione del diffusore. Tutto quanto del segnale iniziale viene alterato dal diffusore, sommato o sottratto all’impulso di partenza, ci serve a definire e caratterizzare il diffusore stesso. Nella realtà il sistema per ottenere la risposta all’impulso è molto più complesso, per aumentare il rapporto tra l’ampiezza dell’impulso ed il rumore di fondo, ma analiticamente il risultato è esattamente lo stesso, quello visibile in Figura 1 ove possiamo vedere l’acquisizione di un diffusore di dimensioni contenute. Come potete notare il primo segmento, che dura 2,91 millesimi di secondo, è praticamente allineato allo zero. Si tratta del cosiddetto “tempo di volo”, il tempo cioè che impiega il suono per arrivare dal diffusore sotto misura al microfono, che è posto ad un metro di distanza. Per quanto veloce sia il suono infatti ha bisogno di questo piccolo intervallo di tempo per attraversare lo spazio che lo separa dal microfono.

Figura 1

- click per ingrandire -

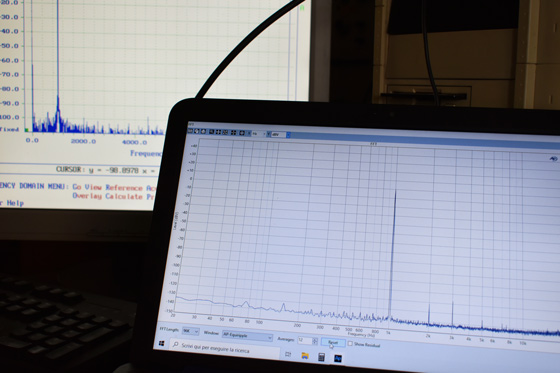

La Time Energy

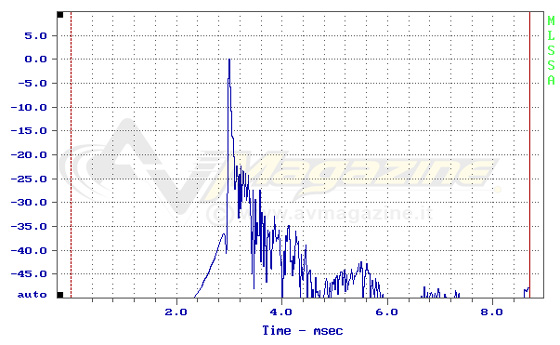

La Time energy, che a volte è chiamata “decadimento temporale” ha una gestazione abbastanza complessa a partire dall’impulso di misura e viene espressa nel dominio del tempo. In buona sostanza ci mostra il quadrato della tensione rilevata dal microfono al cessare dell’impulso e ci dice come il diffusore riesce a smorzare l’energia del segnale inviatogli. In realtà ci mostra molte cose. Prima di tutto consente di verificare la presenza o meno di riflessioni da parte del pannello frontale del diffusore. Se appoggiassimo una superficie riflettente come ad esempio un quadrato di compensato da 15 x 15 cm a lato del tweeter vedremmo una seconda punta del grafico appena dopo quella generata dal trasduttore. Quanto più verticale è la salita dell’impulso tanto più estesa in gamma alta è la risposta del diffusore.

Figura 2

- click per ingrandire -

La prima parte dell’impulso infatti è dovuta quasi tutta al tweeter, il trasduttore più veloce a partire ed a fermarsi. Più la risposta in frequenza è ridotta (ad esempio la risposta di un woofer filtrato che arriva fino a 2000 Hz) e più obliquo è il fronte di salita iniziale. In Figura 2 possiamo vedere un eccellente decadimento temporale di un piccolo diffusore. Notate come il decadimento dopo il picco iniziale sia molto rapido ed univoco, nonostante le microesitazioni che seguono.

Figura 3

- click per ingrandire -

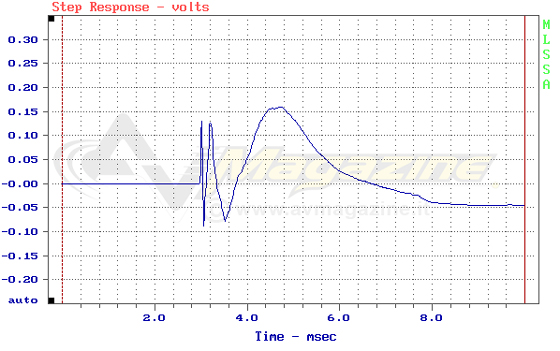

La Step Response

La step response, ovvero la risposta al gradino, rappresenta semplicemente il comportamento del diffusore nel dominio del tempo visto da una prospettiva diversa. Il gradino, il segnale fornito al diffusore, ha proprio la forma di un gradino, ovvero passa istantaneamente da un valore zero al valore massimo, dopo di che rimane praticamente costante. In teoria in un diffusore dopo il picco iniziale ed un po’ di tratto orizzontale il gradino decresce abbastanza velocemente. Nella pratica questa misura ci fornisce delle informazioni preziose circa il tempo di arrivo dei vari altoparlanti del diffusore. Ovviamente è sempre il tweeter ad arrivare per primo, qualunque sia la sua fase, se cioè presenta un picco positivo (in fase) oppure un picco negativo (controfase). Segue, quanto più vicino possibile, il midrange che in virtù della sua banda passante più estesa verso il basso, protrae la sua emissione per qualche frazione di millisecondo. Buon ultimo, e non poteva essere diversamente, arriva il pesante woofer, che si produce in una salita mediamente obliqua a causa della sua ridotta banda passante. In Figura 3 vedete la Step Response di un diffusore a tre vie di eccellente fattura. Possiamo riconoscere i picchi dei tre altoparlanti connessi tutti in fase ed i loro tempi di arrivo al picco massimo della loro emissione. Vi faccio incidentalmente notare che per effettuare le misure nel dominio del tempo occorre un microfono dotato di una risposta in frequenza ben più elevata dei 20 kHz, piccolo particolare che esclude tutti i microfonini ad elettrete che molti sedicenti tecnici utilizzano per commentare delle rilevazioni sbagliate già in partenza.

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

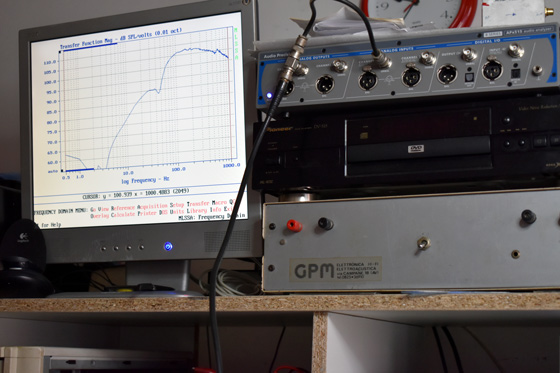

La risposta in frequenza

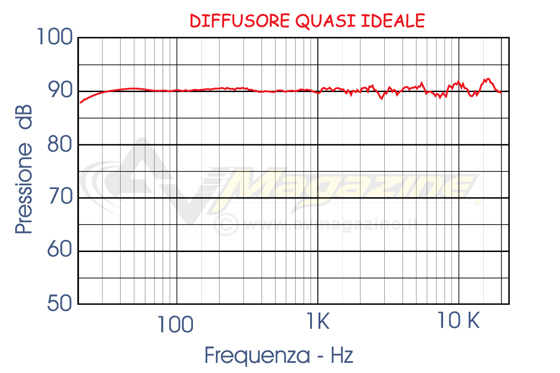

Delle misure fornite dal costruttore o effettuate sulle riviste specializzate è certamente quella più immediata. Si prende un microfono nato specificatamente per le misure, lo si calibra con attenzione, lo si pone ad un metro di distanza dal diffusore e si verifica la pressione emessa da 20 a 20.000 Hz o da 10 a 40.000 Hz per le rilevazioni più sofisticate. Il microfono non fa altro che convertire la pressione emessa dal diffusore in frazioni di Volt, mentre la calibrazione ci dice quanti millivolt (millesimi di volt) escono dal microfono per una pressione conosciuta con certezza (tipicamente 1 Pascal, ovvero 94 dB). Teoricamente la pressione emessa dal diffusore, pilotato da un segnale dall’ampiezza di 2,83 V rms dovrebbe essere identica a tutte le frequenze e lo sviluppo sul grafico simile ad una linea piana allineata alla pressione media emessa in queste condizioni dal diffusore. Si utilizzano 2,83 volt perche questa tensione su un carico nominale di otto ohm equivale ad un Watt elettrico. Guardando un grafico di risposta troviamo sulla sinistra le frequenze più basse mentre man mano che si procede verso destra si sale fino all’ultrasuono, alla fine della griglia. In ascisse ci sono i decibel raggruppati di più o di meno ( dB/divisione) a seconda della dinamica che serve o che conviene al costruttore per mascherare qualche “aritmia” del suo prodotto.

Figura 4

- click per ingrandire -

Attenzione allora quando vedete misure assolutamente rettilinee: andate a vedere la scala sulla sinistra! Le suddivisioni tipiche sono di 20 dB per divisione per i grafici più ottimisti, 10 dB/div. per quelli più realistici che ci mostrano la curva di risposta più ingrandita ed infine i grafici con 5 dB/div. che ingrandiscono tutto, come quelli che pubblichiamo noi. Sull’asse delle ascisse è indicata la frequenza, partendo da 20 Hz, indicata in genere in basso a sinistra, fino a 20 k, ovvero 20.000 Hz, limite riconosciuto, con un po’ di ottimismo, come il massimo udibile da una persona sana di giovane età. Se diamo uno sguardo alla Figura 4. vediamo le caratteristiche della griglia che normalmente usiamo per visualizzare le misure su AV Magazine.

Possiamo vedere che ogni divisione delle ordinate vale 5 dB e che la dinamica di misura va da 50 a 100 dB. Utilizziamo insomma la versione più particolareggiata. Sulle ascisse notiamo però che le frequenze non sono equispaziate, ovvero poste a distanza costante l’una dall’altra, ma vanno a restringersi man mano che la frequenza si avvicina a 100 o un suo multiplo (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz). Questo modo di visualizzare la progressione verso destra delle frequenze si chiama logaritmico, bene in linea con la sensibilità dell’orecchio alle frequenze, tanto che essendo anche il decibel della pressione una grandezza logaritmica si suole dire che siamo di fronte ad un grafico bilogaritmico, ovvero che segue questa progressione sia in ascissa che in ordinata. Tornando alla teoria dei diffusori ideali, che in natura non esistono, potremmo ipotizzare che la curva di risposta sia rappresentata da una linea dritta che va da 20 a 20.000 Hz. Nella pratica ovviamente non è così, visto che alle basse frequenze, ovvero alla sinistra del grafico, non è quasi mai possibile raggiungere i 20 Hz, pur contando su un andamento regolare dai 35-45 Hz a salire. Va aggiunto che non basta, visto che questa misura è necessaria ma per niente sufficiente a definire la linearità timbrica di un diffusore. Spostandosi col microfono dall’asse privilegiato di misura, ovvero col diffusore esattamente di fronte al microfono, accadono diversi fenomeni che assumono un discreto peso una volta che i diffusori sono sistemati nell’ambiente di ascolto.

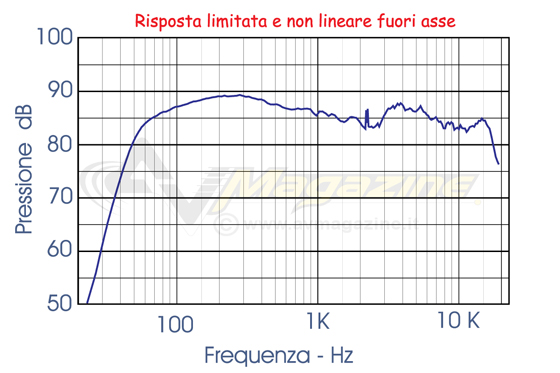

Figura 5

- click per ingrandire -

Da un lato la gamma altissima decresce perché il tweeter è molto più direttivo del woofer, mentre dall’altro si possono evidenziare diversi fenomeni di attenuazione o esaltazione ad alcune frequenze dovute alla superficie ed alla forma del pannello frontale del diffusore. Una vistosa attenuazione alla frequenza di incrocio nelle misure effettuate al di fuori della posizione in asse sta in genere a testimoniare l’eccessivo ottimismo del progettista che si è fidato ciecamente delle sole risposte in asse. Non a caso la prima misura che mostriamo nei nostri test è proprio la risposta in frequenza effettuata sull’asse, contraddistinta dalla curva di colore rosso, mentre la misura effettuata col microfono spostato di 45° sul piano orizzontale è contraddistinta dalla curva di colore blu. Facciamo qualche esempio. In Figura 5 possiamo vedere una risposta molto regolare sull’asse, addirittura da record. Che indica questa misura? La misura ci dice che in assenza di qualunque riflessione ponendoci di fronte al diffusore potremo contare su un bilanciamento timbrico notevole.

Figura 6

- click per ingrandire -

Poco, in verità. Ma allora perché si usa sempre nelle misure? Si usa nelle misure seguendo delle regole preordinate in modo che sia possibile e credibile un paragone con altri diffusori nelle stesse condizioni. In Figura 6 vi mostro una risposta in frequenza limitata alle basse frequenze ed effettuata a 45° fuori dall’asse orizzontale. Risulta molto evidente il limite in gamma bassa dovuto alle dimensioni del diffusore ed una irregolarità notevole nella porzione di frequenze interessate dall’incrocio (circa 2500 Hz). In ambiente questo diffusore si esprimerà con una leggera carenza in gamma media, anche se la risposta in asse è molto regolare.

Figura 7

- click per ingrandire -

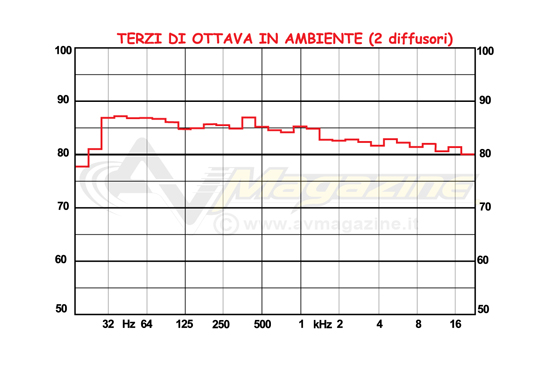

La risposta in ambiente

Di tutte le rilevazioni è certamente la più facile ed immediata da effettuare. Una volta sistemati i diffusori in ambiente con una certa cura si pone il microfono nella posizione di ascolto ad una altezza da terra di circa un metro, quanta è la quota di una persona seduta su un divano, si pilota il sistema col rumore rosa, il pink noise, e si misura il comportamento dei due diffusori integrando la risposta a terzi di ottava, ovvero utilizzando un intervallo che consente sul grafico logaritmico della risposta delle larghezze costanti. Se l’ottava ha un intervallo che va da una frequenza al suo doppio (Es. da 1000 a 2000 Hz, da 2000 a 4000 Hz e così via) il terzo di ottava rappresenta…..un terzo di queste frequenze. Che ci vogliano tre terzi di ottava per fare una ottava…..ve lo risparmio. Ovviamente esistono anche i sesti di ottava ed i dodicesimi, che corrispondono ad un semitono, la più piccola variazione che troviamo nella musica. Per effettuare questa rilevazione occorre soltanto qualche piccola attenzione. Intanto il microfono non deve essere per campo libero, ovvero per le misure anecoiche, ma ad incidenza casuale, come le capsule ad elettrete, che finalmente, opportunamente pesate, forniscono risultati corretti. Non è possibile, pur con una posizione del microfono equidistante dai due diffusori, evitare che le alte frequenze interferiscano tra di loro sommandosi o sottraendosi a seconda delle differenze di percorso del suono fino al microfono. Per la gamma bassa il problema non si pone vista la lunghezza d’onda, ma la differenza negli ultimi terzi di ottava, quelli di gamma altissima, potrebbe essere notevole. Per ovviare a questo inconveniente si ricorre ad un piccolo stratagemma, si utilizzano due rumori rosa differenti, oppure fatti slittare leggermente nel tempo, così da evitare interferenze distruttive. Un buon comportamento dei diffusori in ambiente non implica affatto che il risultato sia dritto come la risposta in frequenza in condizioni anecoiche. Anzi posso dire che in genere una risposta dritta in genere lascia prevedere un suono troppo ricco di gamma alta ed altissima. Un eccellente esempio di comportamento in ambiente è visibile in Figura 7, per una coppia di diffusori dimensionata con attenzione proprio per suonare nell’ambiente in cui venne effettuata la misura. Come possiamo vedere l’andamento è uniformemente inclinato verso le alte frequenze senza particolari irregolarità.

1) Diffusori: introduzione alle misure

2) Diffusori: misure di tempo e frequenza

3) Diffusori: misure di impedenza e distorsione

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2025 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli