Sucker Punch

Dimitri Bosi - 04/04/2011, 07:39

|

||

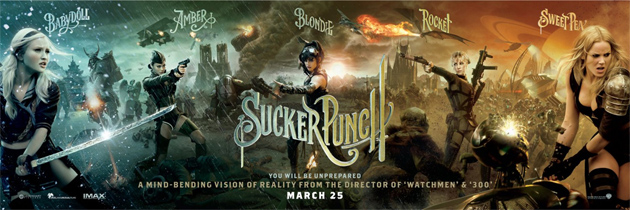

Dopo The Ward – Il reparto di J. Carpenter, il viaggio nella mente e nella duplicità dell’io è il leitmotiv di un altro film, questa volta sorprendente, come Sucker Punch di Zack Snyder. Anche in questo caso, dopo un folgorante inizio, troviamo un gruppo di donne riunite in un ospedale psichiatrico, un manicomio orrido e minaccioso dal quale tenteranno la fuga. Il parallelismo con il film di Carpenter finisce qui, ma è tuttavia singolare che due film affrontino lo stesso tema a così stretto giro di tempo. Entrambi i film, sfruttando un luogo narrativo arcinoto, sono il precipitato di uno sguardo maschile sulle donne - più Sucker Punch che The ward – e ci parlano del cinema come strumento per rappresentare il pensiero, per schermizzare flussi di coscienza e mondi/personalità sovrapposte, secondo una linea che va da Ejzenstejn a Lynch, anche se con modalità ovviamente diversissime. Snyder questa volta elabora un copione in autonomia, senza avere il fumetto alle spalle come accaduto con Watchmen e 300, che riprendevano le opere ben note di Moore e Gibbons; ma il suo obiettivo rimane comunque la contaminazione furiosa e ossessiva tra i formati e le immagini, l’iperbolico lanciarsi verso un cinema che qualcuno ha definito transludico (vedi Bianco e Nero, n° 564) ovvero fortemente contaminato dall’estetica del videogioco, e non solo per mero gusto spettacolare.

Babydoll, la bambolosa protagonista, interpretata da Emily Browning, viene rinchiusa in manicomio dopo aver ucciso erroneamente la sorella minacciata da un padre violento e rancoroso. Nel manicomio si rende subito conto che il suo destino è segnato: vogliono lobotomizzarla per impedirle di rivelare la verità sull’omicidio. Ma nel manicomio si trova un teatro in cui le pazienti mettono in scena il proprio dramma a scopi terapeutici. A questo punto il racconto scatta in un'altra dimensione: la protagonista si ritrova in un bordello colorato, fatto di camerini e stanze di prova, i cui gestori sono interpretati dagli stessi attori untuosi e corrotti del manicomio. La protagonista trova la solidarietà di altre quattro ragazze con cui escogita la fuga dal bordello/manicomio. Nel bordello la protagonista deve mettere in scena dei balli per ammaliare i clienti, che non sono altro che delle ulteriori fughe narrative verso una dimensione fantasy in cui le cinque ragazze vengono catapultate, una sorta di “teatro delle operazioni” di bellicosa/ludica memoria, in cui affrontare draghi, eserciti zombie, droni riflettenti (una delle sequenze più belle del film insieme a quella delle ragazze che si truccano e la mdp gira intorno allo specchio). Ma la voce narrante ci avverte che siamo sempre nella mente della protagonista, prossima ad essere lobotimizzata, ma che nella sua mente non cessa di lottare. Nelle diverse dimensioni attraversate, come negli stadi di un videogioco, ci sono mappe per uscire dal labirinto (e la mappa è una delle configurazioni chiave del mondo dei videogiochi, fin dagli albori, vedi Pac-Man) e oggetti da conquistare (il fuoco, il coltello e altri) per affrontare ulteriori prove e combattere nemici e altre creature. Il notevole racconto orchestrato da Snyder procede quindi secondo dei salti di dimensioni - dal manicomio/teatro al bordello/danza al set guerresco/fantasy -, in una sorta di meccanismo estatico (dal greco ex-stasis, uscita da se stesso) in cui il racconto fuoriesce verso altro da sé, verso altre configurazioni formali, che sono il teatro, il cinema stesso (una sequenza musical è stata purtroppo tagliata dalla versione finale), il videogioco in particolare. Lo stesso meccanismo, come una trance, sembra vivere la protagonista prima di lanciarsi verso quella danza che non vedremo mai, al posto della quale troviamo la dimensione accelerata, ipercinetica e quasi monocromatica del videogioco, il salto della messa in scena (del cinema?), verso un mondo videoludico. |

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2026 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli