|

Mobile audio benchmark

Emidio Frattaroli - 20 Settembre 2013

|

|

La qualità dell'uscita audio di smartphone e tablet negli ultimi anni ha conosciuto miglioramenti senza sosta, complice la disponibilità di circuiti sempre più efficienti e di qualità elevata, che consentono ad un piccolo cellulare di pilotare anche cuffie ad alta impedenza. Tappeti di rumore a -130 dB e possibilità di riprodurre file audio a 24 bit e 96 kHz non sono più un'eccezione, specialmente per i prodotti di fascia più elevata.

Per misurare la qualità della riproduzione audio del nostro DUT (Device Under Test), usiamo vari elementi. Prima di tutto servono i segnali test, caricati nella memoria del DUT e riprodotti generalmente con il software incluso nella dotazione standard oppure con un software di riferimento. Per quanto riguarda i formati, per i dispositivi iOS utilizziamo file AIFF, per Android il formato WAV e per Windows Phone il formato WMA lossless, in attesa che le prossime revisioni del firmware rendano "commestibile" anche il formato WAV. In tutti i casi utilizziamo segnali a 24 bit e 48 kHz, con verifica di compatibilità anche con segnali 24/96 e 24/192.

Al momento ancora non abbiamo testato dispositivi BlackBerry. Appena ne avremo uno a disposizione, aggiorneremo questa guida con le opportune informazioni. Per i dispositivi con sistema operativo Android, utilizziamo il software di riproduzione audio Poweramp Music Player, disponibile in trial per 15 giorni. Lo strumento di misura che utilizziamo è un Audio Precision serie APx515. Per maggiori informazioni: www.ap.com - www.audiolink.it

A sinistra l'amplificatore Beyerdynamic A20; a destra il Pro-Ject Head Box SE

II

- click per ingrandire -

Smartphone e tablet includono al loro interno piccoli amplificatori (generalmente in classe D) capaci di generare potenze dell'ordine di qualche milliwatt, sufficienti a pilotare quanto meno gli auricolari e le cuffie in dotazione. Gli auricolari e le cuffie intra-aurali (che si inseriscono parzialmente nel condotto uditivo), che sono nella dotazione standard di quasi tutti gli smartphone, sono oggetti sempre più sofisticati, con prestazioni che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili. Si tratta di cuffie con magneti e membrane quasi microscopici, che riescono a generare pressioni che in molti casi superano i 100 dB anche con potenze di un solo milliwatt. D'altra parte, con alcune eccezioni, le cuffie più prestigiose, costose e con prestazioni migliori sono quelle di tipo circum-aurale, (che avvolgono completamente i padiglioni auricolari) con gruppi magnetici e membrane di dimensioni più generose e con impedenza molto più elevata. Per completezza vanno citate anche le cuffie sovra-aurali, che si poggiano al di sopra dei padiglioni auricolari, con caratteristiche simili a quelle circum-aurali.

A sinistra le Beyerdynamic Tesla T1; a destra le Sennheiser HD800

- click per ingrandire -

Di norma gli auricolari e le cuffie intra-aurali hanno una impedenza di circa 30 ohm ma non è difficile trovare prodotti con impedenza ancora più bassa, fino ad 8 ohm. Esistono anche cuffie con impedenza più elevata ma nella norma difficilmente si va oltre i 50 ohm. Nel settore HiFi, una cuffia di tipo circum-aurale ha una impedenza che in genere è quasi di un ordine di grandezza superiore rispetto a quelle intra-aurali. Per fare un esempio, le Beyerdynamic Tesla T1 hanno una impedenza di 600 Ohm, mentre le Sennheiser HD800 hanno una impedenza di 300 Ohm. In realtà non c'è una diretta correlazione tra impedenza e qualità. Nei cataloghi dei costruttori più blasonati è possibile trovare cuffie con varie impedenze e il fatto che le "migliori" abbiano una impedenza più elevata è solo un dato statistico, legato spesso ad esigenze progettuali. Nelle specifiche delle cuffie, oltre all'impedenza, la risposta in frequenza e la massima potenza sopportata (in alcuni casi fino a centinaia di mW) troviamo anche la sensibilità.

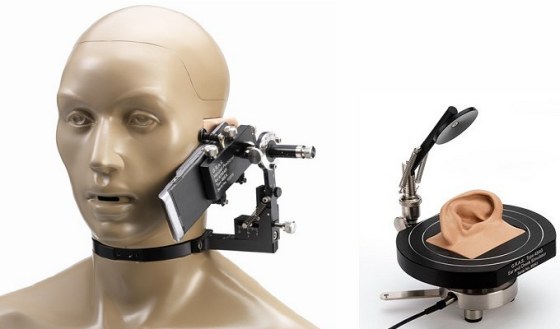

Alcuni degli accessori che possono essere utilizzati per la misura di

auricolari e cuffie

La sensibilità, espressa in dB (decibel), si riferisce alla pressione sonora generata dalla cuffia con un solo milliwatt, misurata con un orecchio artificiale. In alcuni casi la sensibilità viene riferita ad 1 Volt, come nel caso del costruttore Sennheiser. Quindi, prima di acquistare una cuffia oppure uno smartphone, sarebbe utile conoscere questi parametri, ovvero la sensibilità della cuffia, l'impedenza della cuffia e la potenza che è in grado di generare lo smartphone o il tablet. Non bisogna cercare per forza lo smarphone o il tablet più potente ma quello con potenza adeguata alle cuffie che abbiamo o che vorremmo acquistare. Aggiungo che i prodotti più potenti, specialmente con carichi più elevati, sono quelli più versatili poiché potranno interfacciarsi con un numero superiore di cuffie. Nel settore HiFi non è raro trovare amplificatori per cuffia capaci di erogare più di 100 mW. Purtroppo nel settore mobile la potenza d'uscita viene dichiarata molto raramente. E noi l'abbiamo misurata!

Per la misura della potenza in funzione del carico, avviamo la riproduzione del tono di riferimento ad 1 kHz con livello a 0 dBFS e posizioniamo il volume del DUT al massimo. L'uscita "cuffia" del DUT è collegata a due box molto particolari, visibili nell'immagine qui in alto. All'interno dei due box, in alluminio pressofuso, sono state inserite delle resistenze al carbone selezionate accuratamente, organizzate in modo da simulare (al netto dell'Audio Precision, dei connettori, interruttori e saldature), vari carichi resistivi, da 600 ohm fino a 10 ohm (per la precisione sono 600, 249, 83, 62, 30, 15 e 10). In questo modo possiamo effettuare tutte le misurazioni su molteplici carichi per verificare non solo la robustezza e il dimensionamento della sezione di amplificazione ma anche eventuali differenze a carico della riposta in frequenza, dello sbilanciamento tra i canali e della distorsione al variare del carico applicato.

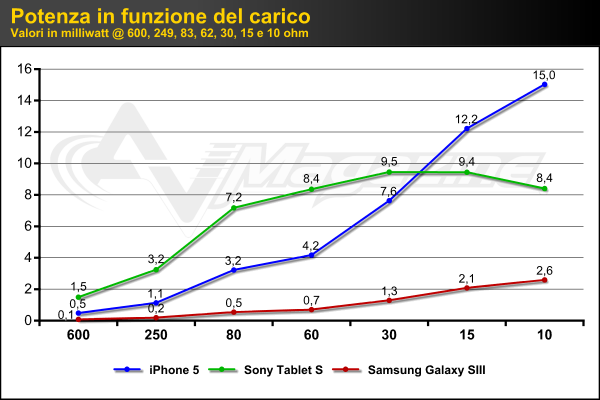

Potenza in funzione del carico applicato: confronto tra tre DUT

- click per ingrandire -

In questi primi mesi di sperimentazione abbiamo trovato risultati eterogenei. In linea di massima, gli smartphone non gradiscono carichi molto elevati poiché, con qualche rara eccezione, sono dotati di amplificatori inadeguati al pilotaggio di cuffie con impedenza al di sopra dei 60 ohm. Fino ad ora soltanto l'iPhone 5 e Sony Tablet S si sono dimostrati compatibili con le cuffie ad alta impedenza: lo smartphone iOS (curva blu) è stato capace di sfondare la barriera di 1 mW già con carico di 250 ohm, per arrivare a superare i 15 mW su carico di 10 ohm. Il Sony Tablet S (curva verde) è capace invece di sfiorare 1,5 mW a 600 ohm, per arrivare fino a 3,2 mW a 250 ohm. La curva rossa è quella del Samsung Galaxy SIII che dimostra di non gradire cuffie con impedenza superiore a 30 ohm.

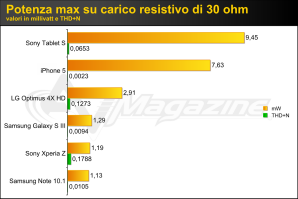

Benchmark sulla potenza di uscita con carico resistivo di 30 ohm (sinistra) e

di 250 ohm (destra)

- click per ingrandire -

Il valori registrati nelle misure, oltre che nel grafico che avete già visto, vengono tradotti in due benchmark ben distinti. Il primo si riferisce alla potenza con carico resistivo di 30 ohm mentre il secondo si riferisce ad un carico resistivodi 250 ohm. In entrambi i casi il risultato più elevato rappresenta il valore migliore. La potenza ovviamente deve essere anche "pesata" in funzione della distorsione armonica totale (THD - Total Harmonic Distortion) che indichiamo ma che non influisce nella posizione in classifica. Al momento, anche con il volume al massimo, tutti i DUT che abbiamo analizzato non hanno mai superato lo 0,5% di distorsione armonica totale, misurata con tono ad 1kHz a 0 dBFS.

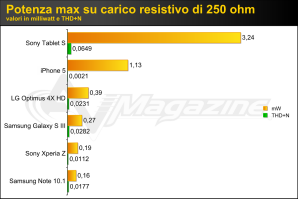

La risposta in frequenza quasi ideale: si tratta di un amplificatore Yamaha

A-S2000

- click per ingrandire -

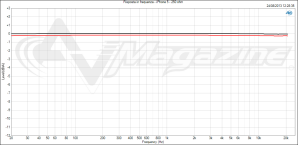

La risposta in frequenza è il parametro che ci fa capire qual'è la timbrica prodotta dal DUT e non tiene in conto i trasduttori in dotazione (auricolari o cuffie che siano) che saranno analizzati separatamente. La risposta in frequenza ideale è una retta che attraversa tutto lo spettro udibile, da 20Hz (basse frequenze) fino a 20kHz (alte frequenze). I prodotti HiFi casalinghi si avvicinano moltissimo alla risposta ideale mentre smartphone e tablet sono generalmente più limitati nello spettro di frequenze più elevate.

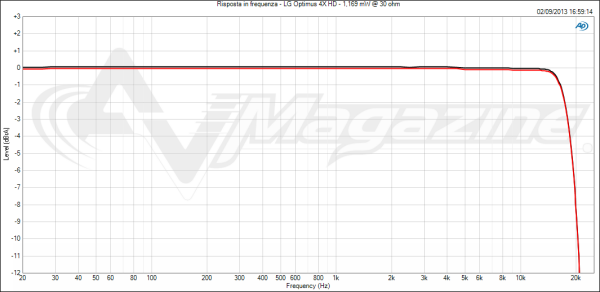

La risposta in frequenza dell'LG Optimus 4X HD

- click per ingrandire -

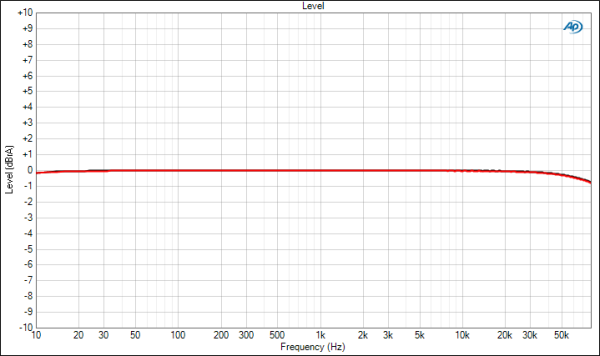

Nel grafico della risposta in frequenza, l'unità di misura in ascissa è la frequenza (da 20Hz fino a 25 kHz con progressione logaritmica) mentre in ordinata c'è la pressione sonora, riferita in dB (deciBel), con il riferimento a 0dB che equivale al livello effettivo di uscita con tono ad 1kHz con potenza di uscita di circa 1mW. Il "circa" in questo caso è obbligatorio poiché nei DUT (specialmente quelli con OS Android) il controllo volume è a passi discreti molto distanti e spesso è impossibile modulare il livello di uscita come vorremmo. Il livello effettivo in mW viene comunque indicato in calce, nel titolo del grafico. Nel grafico qui in alto, relativo alla misura di uno smartphone LG, il livello è pari a 1,169 mW. L'impedenza di riferimento è di 30 ohm. Nei DUT con potenza adeguata, viene effettuata una rilevazione anche a 250 ohm.

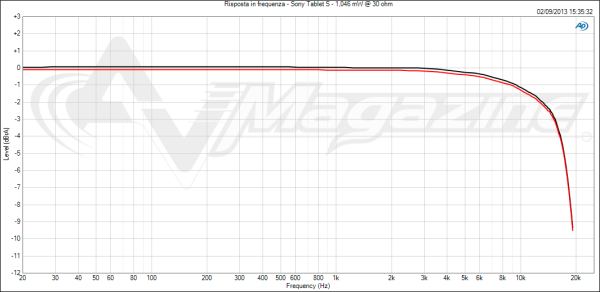

La risposta in frequenza del Sony Tablet S che cede più di 1 dB già a 10kHz

- click per ingrandire -

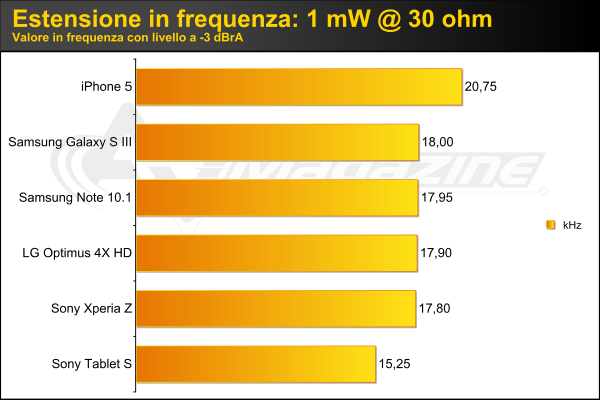

Nella nostra lunga fase di sperimentazione, la risposta in frequenza dei vari DUT si è sempre rivelata eccellente all'estremo più basso, con i 20 Hz ben presenti e vicinissimi al livello di riferimento. Al contrario, le differenze maggiori le abbiamo riscontrate nella porzione più alta dello spettro sonoro.Ai fini del benchmark, ovvero la traduzione della risposta in frequenza in un solo valore da poter comparare con gli altri DUT, avevamo varie soluzioni e alla fine ne abbiamo scelte due. La prima analizza l'estensione in frequenza ed indica il limite della frequenza in cui la risposta scende a -3 dB. In questo caso, il risultato più elevato rappresenta il valore migliore.

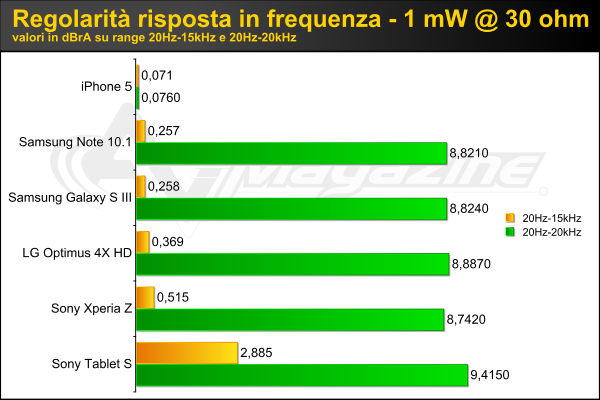

La seconda analisi riguarda la regolarità della risposta in cui indichiamo entro quanti dB è compreso il livello di uscita, con estensione tra 20Hz e 15 kHz, in modo da non penalizzare i DUT con risposta molto regolare ma con tagli netti oltre i 18 kHz. Il benchmark conterrà anche un secondo valore, sempre espresso in dB ma analizzato tra 20Hz e 20 kHz.

Nella tabella del benchmark, la posizione in classifica sarà determinata prima di tutto dal valore in dB analizzato tra 20Hz e 15kHz. Il secondo valore degli istogrammi sarà quello compreso tra 20Hz e 20kHz. In alcuni casi la riposta in frequenza viene tagliata prima di arrivare ai fatidici 20kHz. In questo caso sarà inserito il livello relativo dell'ultima frequenza disponibile. Sempre ai fini della classifica, il risultato in dB più basso rappresenta il valore migliore.

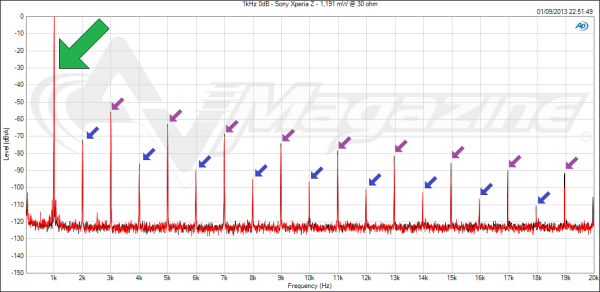

Spettro di un tono puro ad 1kHz, con livello a 0 dBFS, di un Sony Xperia Z

- click per ingrandire -

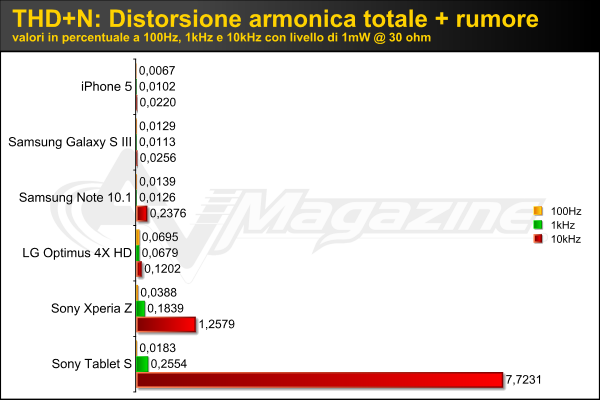

La distorsione armonica totale + rumore (THD+N - Total Harmonic Distortion + Noise) è la misura di tutte le componenti di distorsione armonica che si sommano alla frequenza fondamentale in aggiunta al rumore ed è una delle misure che nell'immaginario comune è più legata alla qualità di un prodotto audio. Nella realtà infatti, sia nella riproduzione della musica che in quella della voce, oltre ai valori massimi di distorsione è utile conoscere lo sviluppo delle componenti armoniche man mano che il segnale aumenta di livello. Nel grafico qui in alto possiamo osservare il tono di riferimento a 0 dBFS e 1 kHz (freccia verde) e le relative componenti di distorsione armonica, pari (blu) e dispari (magenta). Il grafico si riferisce ad una distorsione armonica totale inferiore allo 0,2%, con le componenti armoniche di ordine pari e dispari bene in evidenza.

Il valore di THD+N è legato soprattutto alla potenza di uscita e al carico applicato al DUT ovvero alla corrente che il piccolo amplificatore inserito nel DUT è in grado di erogare. Spesso infatti la THD+N generata dall'amplificatore del DUT tende a salire quando il volume è al massimo e/o con carichi resistivi più contenuti. Possiamo confrontare il valore di THD+N in due modalità: prima di tutto nella misura della potenza massima erogata dal DUT, quindi con il volume al massimo, e con vari carichi resistivi applicati, da 600 ohm a 10 ohm.

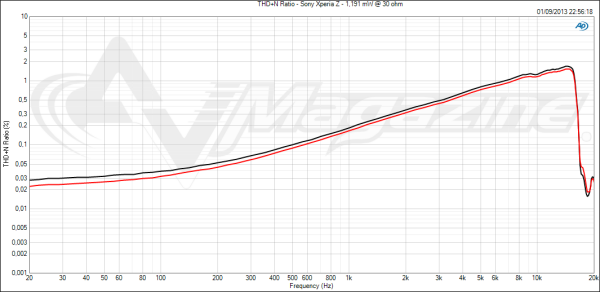

Grafico della THD+N in funzione della frequenza di un Sony Xperia Z

- click per ingrandire -

In più, possiamo osservare anche il grafico della THD+N in funzione della frequenza. Quest'ultimo grafico è ottenuto in genere soltanto su carico resistivo di 30 ohm e con potenza erogata di un solo milliwatt. Con i DUT che garantiscono una potenza di almeno 1 mW anche a 250 ohm, ripetiamo l'analisi anche con questo carico più elevato. In molti si sono cimentati nel correlare il dato di THD+N alla qualità di riproduzione e secondo me in parte ci sono anche riusciti, con opportune elaborazioni del segnale di prova, quanto più vicino possibile all'andamento della musica.

Le differenze tra un prodotto con THD+N pari al 10% e un altro con THD+N inferiore allo 0,005% sono udibili da chiunque, a patto che vengano utilizzate cuffie che non introducano ulteriore distorsione, in ambiente adeguato e con file audio di provata qualità e con buon contenuto dinamico. Ai fini di comparazione, il benchmark viene ricavato dai valori di THD+N rilevati a 100Hz, 1kHz e 10kHz, sul canale sinistro. Per la posizione in classifica viene considerato il valore di THD+N ad 1kHz. Il risultato in percentuale più basso rappresenta il valore migliore.

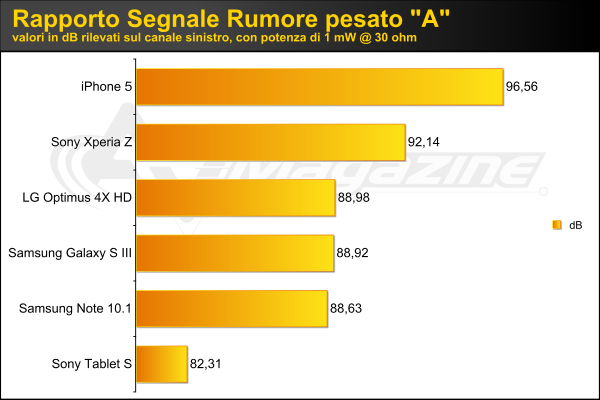

Il rapporto segnale rumore, alias SNR (Signal to Noise Ratio) è il rapporto tra il segnale utile e il rumore residuo generato dal dispositivo. La misura viene effettuata con un brano test in cui è stato modulato sia il segnale utile (1 kHz, 0 dBFS) sia il silenzio. La potenza di uscita del DUT viene limitata ad un solo milliwatt e su carico resistivo di 30 ohm. Nell'analisi del rapporto SN viene utilizzata la pesatura "A" del rumore. Il filtro di pesatura "A" rappresenta un trattamento di attenuazione agli estremi banda del rumore misurato, secondo un andamento che si ispira, a bassi livelli, alla sensibilità dell'orecchio umano. Rapporti SN superiori a 90 dB devono essere considerati più che ottimi. L'eventuale rumore, spesso in forma di "fruscio", può essere notato in ambiente silenzioso, con volumi d'ascolto elevati e quando il rapporto SN scende al di sotto degli 80 dB. Nella tabella del benchmark, il risultato in dB più elevato rappresenta il valore migliore.

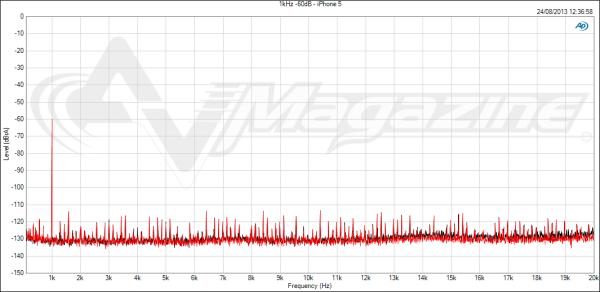

Lo spettro del tono a -60 dBFS di un iPhone5, con tappeto di rumore al di

sotto dei -130 dB

- click per ingrandire -

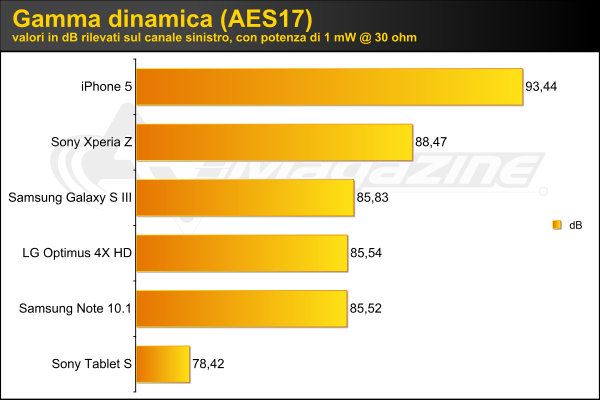

In alcuni DUT, quando viene riprodotto il "silenzio" l'uscita audio va in muting, con il risultato di rilevare un rapporto S/N più elevato della realtà dei fatti. Per questo motivo, eseguiamo anche la misura della gamma dinamica, molto simile a quella del rapporto S/N con una sostanziale differenza: il segnale utile a 0dBFS viene confrontato con un segnale che contiene lo stesso tono ad 1 kHz ma con livello a -60 dBFS. Nel confronto, il tono a -60 dBFS viene "filtrato" secondo le specifiche AES17.

Il valore ottenuto è generalmente qualche dB in meno rispetto al rapporto SN in seguito alla pesatura di tipo "A" che viene effettuata sul rumore. Nella tabella del benchmark, anche in questo caso il risultato in dB più elevato rappresenta il valore migliore.

A sinistra, un iPhone5 con carico di 250 ohm; a destra lo stesso smartphone

con carico di 10 ohm

- click per ingrandire -

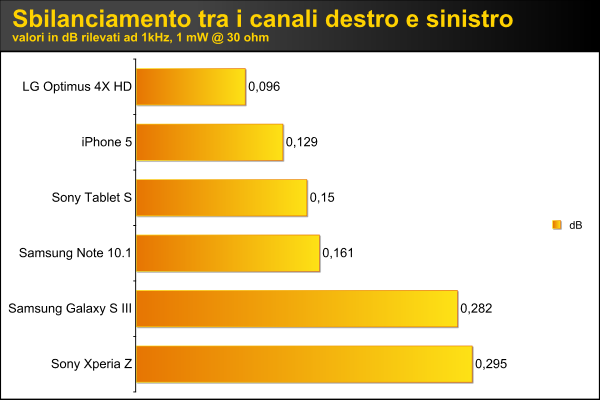

Una delle condizioni essenziali per una corretta ricostruzione della scena sonora secondo le basi della stereofonia è che il segnale venga riprodotto con lo stesso livello sia per l'orecchio destro che per quello sinistro. Di norma, per gli auricolari e le cuffie intra-aurali, uno sbilanciamento del livello è più che altro una conseguenza del posizionamento dei trasduttori e anche della leggera e naturale asimmetria del nostro corpo, oltre alla ovvia tolleranza costruttiva, in genere molto contenuta. In questo caso le cuffie circum-aurali garantiscono uno sbilanciamento nettamente inferiore.

Lo sbilanciamento però può essere anche generato anche e soprattutto dal DUT. L'eventuale sbilanciamento tra i canali è visibile anche nel grafico della riposta in frequenza quando le due linee per il canale destro (rossa) e per quello sinistro (nera) non coincidono. Il più delle volte l'eventuale sbilanciamento è anche in funzione del carico applicato al DUT, come per l'esempio in alto relativo all'iPhone 5. Ai fini del nostro benchmark misureremo lo sbilanciamento tra i canali solo ad 1 kHz, con potenza di 1 mW e soltanto applicando un carico di 30 ohm. Sbilanciamenti inferiori al dB sono ben tollerati, specialmente quando indossiamo auricolari o cuffie intra-aurali poiché, come ho già anticipato, il posizionamento degli stessi può causare sbilanciamenti ben superiori. Chi fosse orientato all'utilizzo di cuffie circum-aurali o comunque di qualità superiore rispetto a quelle in dotazione con smartphone e tablet, farebbe bene a verificare che lo sbilanciamento sia il più basso possibile. Nella tabella del benchmark il valore più basso sarà quello migliore.

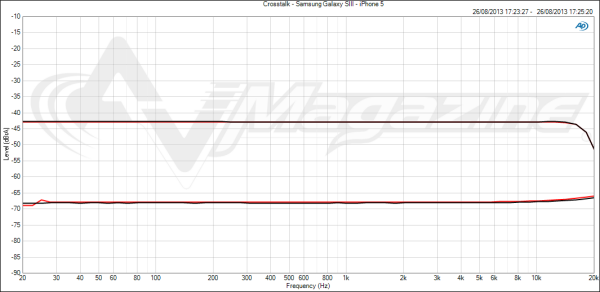

Un confronto tra il crosstalk di un iPhone 5 (in basso) e di un Galaxy S III

(in alto)

- click per ingrandire -

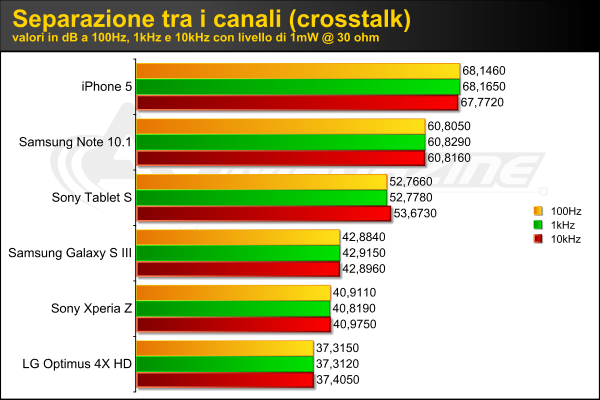

Un altro parametro importante per la corretta riproduzione stereofonica è la separazione tra i due canali, destro e sinistro: una interferenza del suono indirizzato all'uscita sinistra che per un qualche motivo si insinua nel segnale di destra (e vice-versa) che di fatto riduce la stereofonia. Nella norma è sufficiente una separazione di almeno 30 dB tra i due canali - nella zona centrale dello spettro audio - perché la ricostruzione dell'immagine stereo sia efficace. Al momento, durante la nostra lunga sperimentazione (abbiamo misurato più di 50 prodotti nei mesi di sperimentazione) nessun DUT è riuscito a far peggio di 32 dB. D'altra parte ci sono DUT con separazione più che doppia rispetto al minimo sindacale che si spingono fino a 70 dB ed oltre. Nel grafico sarà possibile verificare la separazione tra i canali in funzione della frequenza. Nel grafico inseriremo la separazione tra il canale sinistro su quello destro, rilevata a 100Hz, 1 kHz e 10 kHz. Nella tabella del benchmark viene indicato il valore assoluto. Quindi il valore più alto sarà quello migliore.

Nel corso dell'anno, dopo la pubblicazione dei primi test approfonditi su smartphone e tablet, aggiungerò altre misure alle nostre indagini sull'audio, ad iniziare da quelle acustiche sugli altoparlanti dell'unità viva-voce, sulle cuffie in dotazione e fino all'auricolare e al microfono integrati nel DUT, per tacer di quelle sulla sezione camera e su quella "energetica". Infine, provvederò ad organizzare una bibliografia essenziale per chi volesse approfondire tutti gli argomenti trattati in questo articolo.

... continua

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2026 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli