|

1917

Alessio Tambone - 27 Gennaio 2020

|

|

1917, nordovest della Francia. I caporali Schofield e Blake dell’8° Battaglione vengono scelti per una missione tanto pericolosa quanto fondamentale: abbandonare la protezione dei propri camerati e della trincea per raggiungere il 2° Devon, appostato verso sudest nei pressi della cittadina di Écoust.

Obiettivo è consegnare un ordine del Generale Erinmore per annullare l’attacco previsto contro i tedeschi che, con un piano ben architettato, rischia di diventare una gigantesca trappola per 1.600 soldati.

Per farlo, devono attraversare a piedi, armati solo di torce, pistole e pochi viveri, la Terra di Nessuno, quella sottile strisca di terra tra le trincee degli Alleati e i territori improvvisamente liberi – ma praticamente inutili – a ridosso di quella che diventerà famosa come Linea Hindenburg.

1917 è scritto, diretto e prodotto da Sam Mendes, con un cast tecnico di assoluto rilievo tra storici collaboratori del regista inglese e vari premi Oscar: il direttore della fotografia Roger Deakins, lo scenografo Dennis Gassner, il montatore Lee Smith e il compositore Thomas Newman.

Nominata a 10 premi Oscar e 9 BAFTA, la pellicola ha già portato a casa 2 Golden Globe (film drammatico e regia), il Directors Guild of America, il PGA Awards, più svariati premi internazionali e nazionali.

1917 è presentato sul grande schermo con lunghissimi piani sequenza. I 119 minuti scorrono però senza stacchi di montaggio evidenti, simulando un’unica ripresa ininterrotta per tutta la durata con sapienti stratagemmi per raccordare, in maniera astuta, quelli che di fatto sono in realtà diversi ciak.

Nell’analisi della pellicola, partiamo proprio dall’uso del piano sequenza, visto che nel bene e nel male è la scelta che condiziona il nostro giudizio sul film.

Tecnica utilizzata in passato sia per interi film (il Nodo alla gola di Alfred Hitchcock prevedeva in tutto solo 10 sequenze, necessarie più che altro per limiti tecnici) o che per piccole parti (L'infernale Quinlan di Orson Welles e Una giornata particolare di Ettore Scola sono gli esempi probabilmente più complessi), il piano sequenza è stato utilizzato sia come mero esercizio tecnico – coadiuvato dai passi avanti della tecnologia (nell’ordine Arca russa, Gravity, Birdman) – sia per strizzare l’occhio a visioni goliardiche (da questo punto di vista il massimo esempio sono probabilmente le sequenze di Hardcore!).

Mendes non era nuovo sia ai film di guerra – vedi Jarhead nel 2005 – che alle sequenze senza montaggio, dopo la palestra della scena di apertura in Spectre ambientata a Città del Messico per il Giorno dei Morti.

In 1917 la scelta di girare tutto il film in piano sequenza aveva lo scopo di avvicinare lo spettatore ai due protagonisti, non perderli mai di vista e sentire costantemente i loro passi, il loro respiro e la loro prospettiva. Una scelta che, di fatto, è la preferenza attorno alla quale è stato costruito l’intero film, con tutti gli aspetti e i reparti al servizio di questa opzione stilistica.

Effettivamente la scelta è vincente, ben progettata e sviluppata tecnicamente in maniera eccellente. Lo si intuisce già dalla sequenza di apertura, con un ingresso in trincea che accompagna lo spettatore letteralmente nelle terre di Francia, a stretto contatto con i soldati e i protagonisti dell’epoca.

La macchina da presa comincia così a seguire e precedere gli attori, con un infinito walzer che attraverso riuscite trovate registiche, non è mai monotono o noioso, scegliendo improvvisamente di seguire con una carrellata laterale i protagonisti – bellissimo in questo senso anche l’utilizzo dell’altezza dal suolo come diversivo – o con i più ampi movimenti di dolly o le più intime situazioni gestite con steadycam.

A volte la macchina viene agganciata a un a un cavo e trasportata da un cameraman, per poi essere liberata e portata da un altro operatore a bordo di una jeep per percorrere qualche centinaio di metri, scendere, essere liberata ed affidata a un terzo operatore per il proseguo della scena.

L’utilizzo del piano sequenza ha vincolato anche il passare del tempo, che scorre praticamente in tempo reale (in questo senso siamo all’opposto ad esempio con Dunkirk) nelle quasi due ore di durata, ad esclusione di un salto – necessario per cambiare la luce del set – orchestrato in maniera impeccabile a livello di script. Salto temporale che, tra l’altro, anticipa una delle sequenza visivamente più spettacolari dell’intero film.

Merito di tutto questo, oltre che del regista, è anche dell’immenso direttore della fotografia Roger Deakins (insieme a Mendes già in Jarhead, Revolutionary Road e Skyfall ma che ricordiamo anche per Sicario e Blade Runner 2049 con Denis Villeneuve e tanti film con i fratelli Coen), che ha orchestrato, immaginato e seguito nel dettaglio un pazzo progetto, mettendo la sua competenza al servizio di una scelta stilistica che alla fine si è rivelata vincente.

Girato anche in ordine cronologico, per evidenti difficoltà di illuminazione, ombre e luci dovute a un set esplorato a 360 gradi ed estremamente vasto, il team tecnico ha deciso di girare gli esterni unicamente con luce naturale, attendendo sempre momenti di cielo coperto per evitare situazioni gestite in maniera imprevedibile da Madre Natura.

L’unica scena con un utilizzo massiccio di luci artificiali è la già citata miglior sequenza visiva dell’incendio della chiesa, illuminata con un immenso rig alto come un palazzo da 5 piani, formato da 2.000 lampade al tungsteno per una potenza complessiva di 2 megawatt.

Deakins da tempo utilizza le macchine da presa digitali ARRI. Nell’estate del 2018, lui e sua moglie James Ellis (digital workflow consultant del film) sono stati invitati presso la fabbrica ARRI Munich per visionare una versione ridotta della ALEXA LF, utile proprio per il tipo di riprese di 1917. A febbraio 2019 i primi prototipi della ALEXA Mini LF erano pronti, e Deakins e la sua squadra di lavoro hanno subito testato la nuova camera con l’attrezzatura che a breve avrebbero utilizzato per il film: Trinity, Steadicam, StabilEye, DragonFly e Wirecam.

Visto il responso positivo, il filmmaker ha deciso di utilizzare la versione "Mini" nella produzione in partenza, anche perché in fabbrica erano riusciti a conservare il formato "large" (ovvero "full-frame") del sensore originale ALEXA LF (4.5k), con area che vale quasi il doppio (937 mmq, rapporto d'aspetto 1,43:1) rispetto al sensore "Super 35" delle altre camere Arri ALEXA (513 mmq, 3,4K e rapporto d'aspetto 1,55:1), con prestazioni su rumore, sensibilità e gamma dinamica nettamente superiori.

L’idea di 1917 è nata dai racconti del nonno del regista, il caporale Alfred H. Mendes a cui è dedicato il film, che ha vissuto in prima persona le battaglie della Prima Guerra Mondiale. Arruolato nell’Esercito Britannico a 19 anni, per via della sua statura (solo 1 metro e 60) era stato scelto come messaggero del Fronte Occidentale. Le sue esperienze dirette e quelle raccontate dai suoi incontri sul fronte, sono state raccolte nelle sue memorie, scritte quando tornò a Trinidad, ferito e contaminato da gas letale ed insignito della medaglia al merito per il coraggio dimostrato.

Sam Mendes ha raccolto questi avvenimenti e ha ideato uno script – nella sua carriera è la prima volta che viene accreditato ufficialmente come sceneggiatore – aggiungendo testimonianze, personaggi e fatti anche con ricerche personali, soprattutto presso l’Imperial War Museum di Londra.

Se regia e fotografia sono completamente consacrate all’idea dell’unico piano sequenza e del respirare con i due protagonisti, dall’altra parte è la sceneggiatura a essere prosciugata. Letteralmente.

Il film racconta la storia di due soldati (protagonisti) che nel 1917 attraverso la Terra di Nessuno (contesto) cercano di raggiungere il punto B partendo dal punto A (missione). Come script c’è questo e poco altro.

Disseminati lungo il percorso, piccole parentesi – pause, non deviazioni – che spezzano la monotonia del ‘montaggio’ e cercano di dare cadenza e sequenzialità. Sono però la parte più debole dell’intero progetto, non all’altezza del resto, con personaggi secondari mai approfonditi e sottotrame quasi inesistenti e tratteggiate spesso in pochi dialoghi.

Il giudizio di 1917 dipende secondo me dal peso che si vuol dare a questo aspetto: tralasciarlo, facendo predominare l’incredibile scelta tecnica, l’ottimo apporto visivo e le scenografie ricostruite per chilometri senza l’ausilio di effetti speciali, vuol dire accreditare la pellicola di un voto molto, molto alto; viceversa, 1917 diventa un film pretenzioso, arrogante e furbo, che dietro la scelta del piano sequenza cela una scaltra trovata commerciale.

Il cast attori, e il suo utilizzo, non facilitano la scelta. I due protagonisti, Dean-Charles Chapman (il Re Tommen Baratheon de Il Trono di spade) e George MacKay (Captain Fantastic), sono semisconosciuti ai più.

Questo è un bene perché arrivano diretti allo spettatore, senza bisogno di alienarsi dal viso conosciuto, prendendo immediatamente le sembianze dei due giovani caporali. A deludere sono i nomi di peso inclusi nel progetto, per parti piccole, insignificanti, tranquillamente tratteggiabili con un abile script senza il bisogno di scomodare nome illustri dai quali – questo sì che è un problema – non fai in tempo a togliere l’ultima maschera indossata in un film precedente che il personaggio è già sparito.

Da questo punto di vista possono passare Colin Firth, tra l’altro abbastanza irriconoscibile nei panni del generale Erinmore che affida la missione ai due soldati, e Andrew Scott in quelli del tenente Leslie, mentre è assolutamente inutile l’utilizzo di Benedict Cumberbatch.

Ultimo tassello, non avendo riprese aeree con le quali giocare con gli inserti di VFX, per alcune scene la produzione ha utilizzato ben 500 comparse, selezionate su un gruppo di 1500 persone, per creare soldati di background.

Prima di cominciare i ciak la produzione ha avuto lunghi mesi di prove nei quali è stata stabilita la struttura delle scene e la dettagliata disposizione di attori e strumentazione sul set. Per girare in piano sequenza è infatti necessario programmare e prevedere qualsiasi cosa della scena per evitare intoppi durante le riprese.

Una volta preparato lo script, Mendes ha provato le scene che sono state successivamente riportate in storyboards da un vignettista. Quindi la scena è stata provata con gli attori, resa definitiva e trasformata in un diagramma di accompagnamento al copione che ha indicato alla troupe ogni movimento e posizione di qualsiasi cosa presente sul set, attori compresi.

Le prove quindi sono proseguite in un enorme teatro di posa degli Shepperton Studios, all’interno del quale il set è stato riprodotto nelle sue dimensioni reali con scatole di cartone e linee tracciate per terra in modo da ricreare lo spazio fisico di quello che doveva essere il set reale.

I sopralluoghi delle zone sono invece partiti dalla Francia settentrionale, nella zona del fiume Somme, teatro nel 1916 di uno degli scontri più cruenti della Prima Guerra Mondiale (la battaglia durò quasi 5 mesi), nei quali oltre un milione di uomini restarono feriti o uccisi: solo nel primo giorno di battaglia, il 1 luglio 1916, morirono oltre 19.000 soldati inglesi.

Girare in quei luoghi sarebbe stato impossibile, anche per rispetto della Storia e di tutti i soldati che ancora giacciono nei teatri di guerra. Supportati dall’esperto di storia militare Andrew Robertshaw (consulente anche di War Horse), la produzione ha deciso di cercare in Inghilterra luoghi compatibili con quelli della Francia settentrionale.

Alla fine, la scelta è ricaduta sulla pianura di Salisbury, nell’Inghilterra sudoccidentale, sede del famoso sito neolitico di Stonehenge; Northumberland e Glasgow, in Scozia, per le sequenze chiave ambientate nella Francia nordorientale; e Bovingdon, al centro dell’Inghilterra, per dare vita alla scena che mostra le innumerevoli trincee.

A questi set in esterno, la produzione ha aggiunto anche numerosi ciak in interno. Alcune sequenze sono infatti un mix invisibile di riprese tra diversi set, con la produzione che sta cercando - anche per aumentare l’aurea di miracolo visivo – di nascondere il numero ciak e tagli di montaggio utilizzati.

Una delle poche situazioni emerse – già di per sé estremamente interessante – è la sequenza di passaggio del ponte, girata in realtà in tre diversi set, anche distanti tra loro, e raccordati in maniera impeccabile e insospettabile.

Chiudiamo la nostra analisi con la colonna sonora, scritta dal prolifico compositore Thomas Newman, collaboratore di Mendes in quasi ogni film del regista negli ultimi vent’anni.

Coraggiosa e funzionale la scelta di utilizzare uno score composto da tracce suggestive, poco complesse, che va a rimarcare l’esperienza di visione in tempo reale che sarebbe stata rovinata dall’associazione con una colonna sonora di stampo più classico. Un esperimento tentato dai due artisti già in passato con qualche passaggio di Jarhead.

Degno di nota il tema e soprattutto quelle parti della composizione (Gehenna e The night window su tutte) che in un “semplice” crescendo trascinano lo spettatore e i protagonisti in quei piccoli climax disseminati nelle due ore di durata.

Ho trovato fuori luogo invece alcuni inserti poco compatibili con il periodo storico, che stridevano con quanto visualizzato sullo schermo (Up the Down Trench, giusto per fare un esempio).

L'ingresso dell'AMC Theater con 18 sale a South Las Vegas

- click per ingrandire -

Visione e ascolto nella sala Dolby Cinema AMC di Town Square, a cura di Emidio Frattaroli

Approfittando della nostra presenza a Las Vegas per il CES 2020, avevo in programma la visione di un film in una delle sale Doby Cinema, le uniche con proiezione dei contenuti in HDR e qualità quasi al di sopra di ogni sospetto. Devo sottolineare il "quasi" poiché, negli Stati Uniti, le sale Dolby Cinema sono un monopolio della catena AMC che, con la particolare architettura degli ingressi, disposizione e potenza delle luci di emergenza e di quelle "segna-passo", compromette in maniera vergognosa il livello del nero e quindi il rapporto di contrasto raggiungibile all'interno di una sala del genere.

L'ingresso con quattro casse automatiche e ben 8 casse con operatore

- click per ingrandire -

Vi ricordo che le sale Dolby Cinema prevedono l'ultilizzo di un doppio proiettore DLP con doppia modulazione e sistema d'illuminamento con laser RGB. Il doppio proiettore è necessario per raggiungere la luminanza necessaria sullo schermo (106 NIT, alias 31 footlambert) e non per la doppia modulazione che è invece all'interno di ciascuno dei due proiettori. Per essere più chiari, se lo schermo fosse più piccolo (circa 14 metri), basterebbe un solo proiettore. Gli schermi nelle sale Dolby Cinema sono invece a cavallo dei 20 metri di base: passando da 14 metri a 20 metri di base, la superficie da illuminare raddoppia, quindi anche la potenza necessaria. A parità di laser utilizzati, un proiettore DLP "tradizionale" basta per uno schermo fino a 30 metri di base. Al contrario, la doppia modulazione è poco efficiente, di qui la necessità di utilizzare due proiettori in stack.

L'ingresso della sala 1

- click per ingrandire -

Un proiettore DLP tradizionale ha un rapporto di contrasto massimo dichiarato di circa 2.000:1. In un proiettore Dolby Cinema il rapporto di contrasto dichiarato è di 1.000.000:1 (un milione a uno). Le uniche sale in cui è possibile apprezzare questo straordinario rapporto di contrasto sono quelle in Olanda, poiché le leggi locali permettono di accendere segnapassi e luci di emergenza solo quando ce n'è bisogno: in sala, durante la proiezione, c'è il buio assoluto.

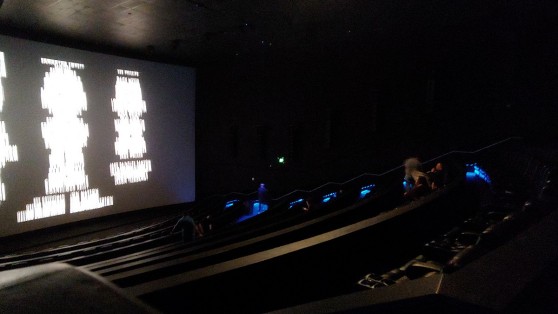

Un'immagine "rubata" dal fondo della sala durante i titoli di coda

- click per ingrandire -

Negli Stati Uniti invece, le sale del circuito AMC sono caratterizzate da un livello di inquinamento luminoso che per me è quasi insopportabile, con LED rossi posizionati in oghi dove, sul bordo dei gradini di tutte le scale, nelle luci di emergenza, nei segnaposto... Nella sala 1 dell'AMC di Town Square a Las Vegas, di costruzione più recente, i LED sono di colore blu e ciano (blu + verde) ma la sostanza non cambia. Anzi: durante la proiezione hanno pensato bene di accendere anche dei LED a soffitto che illuminano il passaggio che divide la platea dalla galleria (immagine qui in basso).

Da sinistra, le scale, i LED blu a soffitto, il passaggio tra platea e galleria

- click per ingrandire -

Nonostante le limitazioni in gamma dinamica e livello del nero, la sensazione era che il rapporto di contrasto fosse comunque di un ordine di grandezza superiore rispetto ad una sala con proiettore DLP tradizionale. Questo mi ha permesso di apprezzare il notevole lavoro alla fotografia di Roger Deakins, soprattutto nelle scene notturne in cui l'illuminazione dei "bengala" hanno permesso giochi di luce di una potenza straordinaria che soltanto una visione del contenuto "home" in HDR sarà in grado di restituire.

A destra il collega Mario Mollo della testata AudioREVIEW con cui ho condiviso la visione

- click per ingrandire -

Risoluzione, dettaglio e assenza quasi totale del rumore sono altri aspetti che renderanno questo film un nuovo riferimento tra i contenuti in home video a risoluzione 4K e in HDR. Il colore invece, per necessità artistiche, è decisamente poco saturo. L'audio è un altro elemento caratterizzante del film, per l'elevato profilo tecnico. In questo caso, nelle poche ma intense scene d'azione, il mix in Dolby Atmos è spettacolare per precisione, dinamica e ricostruzione della scena sonora. Anche per questo motivo, ne consiglio s'ascolto in una delle poche sale con impianto Dolby Atmos.

La pagella di Emidio Frattaroli

| Film |  |

8,5 |

| Regia |  |

8,0 |

| Fotografia |  |

9,5 |

| Qualità Audio |  |

9,0 |

| Qualità Video |  |

9,0 |

Agli Oscar 1917 potrebbe tranquillamente portare a casa le statuette come miglior fotografia e miglior regia. E forse anche miglior scenografia, anche se su quel fronte potrebbe trovare alcune difficoltà con la presenza di The Irishman e C’era una volta a…Hollywood.

Sicuramente non la statuetta come miglior film: dal punto di vista dell’insieme, della coralità di tutte le parti di una pellicola, è deficitario sotto diversi aspetti. Alcuni, come detto, anche abbastanza rilevanti.

Ma è un film da vedere e da apprezzare per quello che è, senza cercare per forza una trama articolata che – onestamente – sarebbe stata anche fuori luogo per il senso che il regista ha dichiarato di voler dare alla pellicola.

ATTENZIONE: Dopo i voti, abbiamo inserito un lungo video che mostra un interessante backstage. Per non rovinarvi la visione, vi invitiamo a premere play solo dopo essere tornati dal cinema.

La pagella di Alessio Tambone

| Film |  |

8,0 |

| Regia |  |

9,0 |

| Fotografia |  |

9,5 |

| Sceneggiatura |  |

5,0 |

| Cast |  |

6,5 |

| Colonna sonora |  |

5,5 |

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2026 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli