|

Quattro benchmark per i diffusori

G.P. Matarazzo - 03 Gennaio 2017

|

|

Cercare un modo per poter esprimere in numeri una valutazione che da sempre è a metà tra il soggettivo e l’oggettivo non è mai stato semplice, anche se è una strada che già molte riviste hanno percorso, con risultati più o meno interessanti. Quando il Direttore Frattaroli mi ha chiesto di trovare dei benchmark che caratterizzassero i diffusori dal punto di vista strumentale in maniera chiara e netta ho preso tempo, come faccio di solito quando non voglio rispondere con soluzioni di basso livello, che nulla aggiungono e nulla tolgono alla valutazione.

Tempo fa una nota rivista d’oltre oceano propose una valutazione dei diffusori secondo pochi parametri che a detta del direttore dovevano essere completamente esaustivi. La valutazione comprendeva la linearità della risposta anecoica, la valutazione del minimo di impedenza e la valutazione globale della risposta in ambiente a terzi di ottava. Devo ammettere di aver sorriso alla lettura visto che si trattava di un semplice commento a dei grafici, che con un po’ di preparazione potevano essere valutati anche dai lettori.

Bene, a questo tipo di benchmark personalmente non concedo molta importanza, visto che dopo qualche anno di misure so leggere nei grafici anche quello che non si vede. Per i Fratta-benchmark vorrei qualcosa di più incisivo, e se possibile anche di più corretto dal punto di vista tecnico.

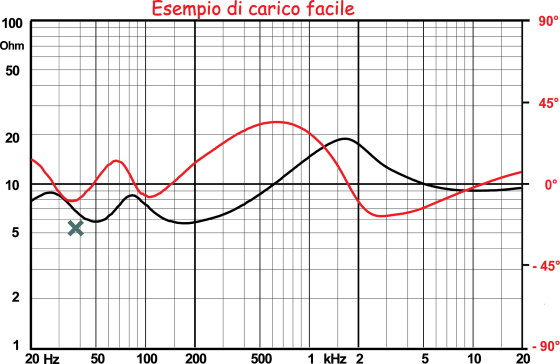

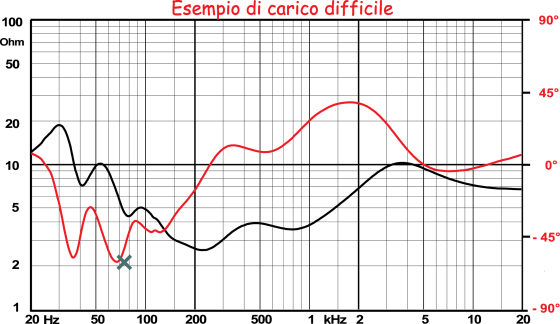

La "Facilità di pilotaggio" è una valutazione che viene prima di tutte: se l’amplificatore non è capace di pilotare per bene il diffusore è inutile proseguire ed andare a vedere altro. E la cosa accade più spesso di quanto noi siamo portati a credere, visto che la caratteristica dei suoni riprodotti non è certo simile alle sinusoidi continue. Cercare il minimo del modulo di impedenza come qualcosa indicativo del carico serve a poco, e lo sanno tutti quelli che tengono d’occhio sia il modulo che la fase. Ovvio che al minimo di impedenza la fase valga soltanto qualche grado, ma se diamo un’occhiata prima o dopo il minimo ci troviamo con moduli buoni, che valgono cioè 5-6 ohm ma con rotazioni di fase pazzesche che sfiorano i -50 gradi. Nel diffusore che ho misurato giusto una settimana fa ho trovato una massima rotazione di fase a -45° ed un minimo di modulo a 3,5 ohm, dato dichiarato anche dal costruttore.

Peccato che la massima condizione di carico non sia stata trovata a nessuna delle due frequenze ma ad una terza frequenza dove l’amplificatore “vedeva” un carico resistivo di 2,5 ohm, parecchio più critico di quello pur onestamente indicato dal costruttore. Bene, volendo valutare questo “dettaglio” ed esprimere una votazione da uno a dieci circa la facilità del carico visto dall’amplificatore ho sistemato le cose in modo da valutare al minimo un carico reale di un ohm ed al massimo un carico reale di otto ohm. Mi direte che esistono diffusori da 16 ohm di impedenza nominale ed io vi risponderò che in 30 anni di misure non ho mai visto una massima condizione di carico superiore agli otto ohm reali, senza nemmeno andare a guardare quanto valesse il minimo del modulo misurato. Emblematica è l’impedenza di un diffusore misurato qualche tempo fa, con una massima condizione di carico che è stata trovata esattamente alla frequenza del tono di taratura nella misura di distorsione armonica.

Bene, il discreto amplificatore autocostruito una decina di anni fa che uso per la misura da tanti anni si è sempre dimostrato all’altezza. Sugli impulsi per la taratura del livello per la misura della distorsione si “sbragava” allegramente. Incuriosito ho misurato allora la massima condizione di carico: 2,1 ohm e sui burst lunghi della gamma bassa, simili comunque ad un colpo di grancassa, l’ampli si sedeva, con una distorsione di forma veramente notevole. E notate bene, solo in quell’intervallo di frequenze. Secondo il metodo di valutazione messo a punto invece la facilità di carico valeva 4,2, un voto decisamente mediocre che richiede un amplificatore veramente nerboruto.

Diciamo che un buon diffusore, facile da pilotare, deve avere una valutazione da 6 a 9, cosa che in genere vale per un modulo minimo che va da 4 ad 8 ohm e quindi una massima condizione di carico che a spanne va circa 3,2 ohm a 6,3 ohm. Si tratta di valori che per altro rappresentano bene la media delle misure effettuate finora. Nel grafico più in alto (carico facile), possiamo vedere l’andamento di modulo e fase dell’impedenza di un diffusore che viene valutato come veramente facile dal punto di vista dell’amplificatore, con una valutazione di 8,2 mentre nel grafico più in basso (carico difficile), vediamo un carico che presenta contemporaneamente un modulo basso ed una rotazione di fase notevole, che viene valutato 4,19, ovvero un carico abbastanza ostico.

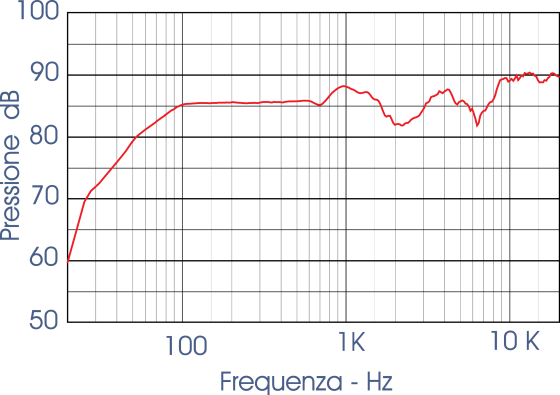

Ho sempre ritenuto che la risposta in frequenza in condizioni anecoiche rappresenti soltanto una semplice fotografia, una immagine che pur contenendo molte informazioni non ci racconta molto della “storia” del diffusore. Dall’altro lato non ho mai valutato la sensibilità elevata come un parametro credibile se non unito ad una risposta regolare e pulita sin dai bassissimi livelli. La pratica delle misure sembra darmi ragione perché a tutt’oggi se riusciamo a fare una “triangolazione” tra risposta, sensibilità e pulizia del segnale riprodotto scopriamo delle apparenti coincidenze che si ripetono con una regolarità imbarazzante. A sensibilità molto elevate, diciamo tra i 95 ed i 100 decibel rms corrisponde una linearità della risposta sempre discutibile.

Cercare una relazione tra sensibilità e regolarità è relativamente facile, e questo benchmark ne rappresenta la valutazione numerica. Attenzione ad una caratteristica: non si tratta del dato di sensibilità media opportunamente trattato, ma della sensibilità media decurtata della differenza tra la massima e la minima pressione misurata. Vi faccio un esempio. Ho qui un minidiffusore di “nobile casata” la cui sensibilità media, nell’intervallo di frequenze che va da 200 a 10.000 Hz vale 85,8 decibel. La valutazione di questa pressione condurrebbe ad un voto di 5,16, in un quadro che si identificherebbe come appena meglio di mediocre. Le oscillazioni della risposta nello stesso intervallo di misura vanno da un picco di 87,89 decibel ad un avvallamento di 82,83. La differenza tra le due pressioni vale 5,06 decibel e di fatto sposta la valutazione vista prima a 4,14 che è meno che mediocre.

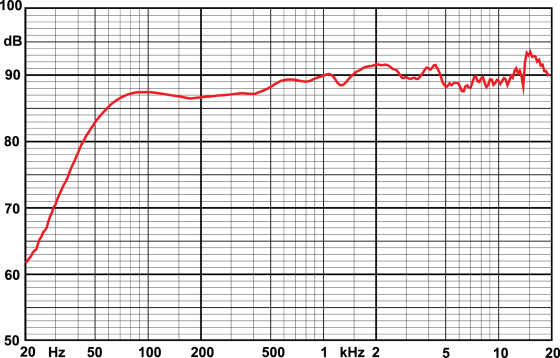

In effetti non occorre allarmarsi più di tanto, visto che una media delle misure effettuate negli ultimi anni mi dice che la votazione per tale parametro va da 4 a 6 senza particolari punte. Resta il fatto che questa mi pare una buona valutazione che unisce la sensibilità, ovvero la pressione rilevata ad un metro con 2,83 Vrms ai morsetti e la regolarità della risposta. Difficile per un diffusore prendere un voto oltre la sufficienza: vi faccio un altro esempio. Nel grafico più in alto (risposta irregolare) possiamo vedere la risposta di un diffusore non proprio regolarissimo e non eccessivamente sensibile che comunque viene giudicato mediamente corretto: il voto è 5,25. Nel grafico più in basso (risposta regolare) vediamo come con una sensibilità media di oltre 89 decibel ed una oscillazione tra minimo e massimo di 5 decibel sia possibile ottenere una valutazione di 6,05. I diffusori ad elevata sensibilità sono avvantaggiati soltanto se la loro risposta appare molto regolare e non, come capita spesso, afflitta da picchi ed avvallamenti, dovuti in genere da membrane molto leggere.

Se pilotiamo un diffusore con un livello di segnale molto elevato, un livello che il diffusore non è in grado di sostenere, otteniamo delle alterazioni più o meno udibili della pressione emessa. Per vedere come la forma del segnale sia cambiata e come sia cambiato il suo spettro occorre fare un paragone. Ovviamente non si parla del segnale emesso paragonato a quello originale inviato dall’amplificatore, difficile da realizzare nella pratica delle misure, ma del segnale che lo stesso diffusore è capace di emettere a livelli molto bassi, quando i suoi limiti sono ancora molto lontani ed il diffusore emette in maniera lineare.

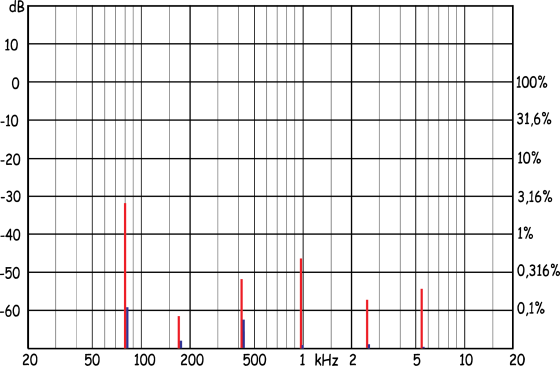

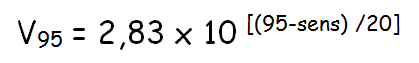

Per questo benchmark si misura la risposta in frequenza, si calcola la sensibilità media da 200 a 10.000 Hz senza alcun tipo di smoothing e si calcola la tensione di pilotaggio che deve fornire l’amplificatore per avere 95 decibel medi secondo la formula:

Si fornisce questa tensione al diffusore con un treno di impulsi sincronizzati all’analizzatore e si misura il valore percentuale della terza e della quinta armonica. Si ripete questa misura per tutte le frequenze scelte, che sono sei, si media la distorsione e si converte in un voto che va da 1 a 10. Ovvio che a tutte le distorsioni superiori ai valori massimi ritenuti …offensivi per l’orecchio viene assegnato un voto minimo, uguale a uno, così come a valori di distorsione quasi nulli viene assegnato il valore di dieci. Si è scelto di verificare soltanto la terza e la quinta armonica in quanto giudicate le più significative e fastidiose all’ascolto.

Ci sarebbe pure la settima armonica, che riesce a farsi sentire come sgradevole anche per percentuali bassissime, ma devo ammettere che in migliaia di misure eseguite non mi è mai capitato di vedere una settima armonica superare e nemmeno eguagliare un decimo delle altre due componenti dispari. A questo punto occorre ricordare che la distorsione negli altoparlanti nei limiti di ascolti non distruttivi si manifesta soltanto sui picchi del segnale e soltanto per tempi brevissimi, tanto che spesso l’orecchio non ha nemmeno il tempo di mettere a fuoco una perfetta cognizione della non linearità che viene soltanto catalogata come sgradevole perché nel frattempo la musica è andata avanti ed è cambiato il suo contenuto spettrale.

Le frequenze prese in esame sono: 80 Hz, 180 Hz, 420 Hz, 950 Hz, 2500 Hz e 5500 Hz e non essendo armoniche tra loro evitano errori di identificazione. Nel grafico pubblicato qui in alto, possiamo vedere il printout ancora non definitivo dei valori di terza e quinta armonica di un diffusore di pregio misurato a 95 decibel di pressione media. Possiamo notare già ad occhio che la terza armonica è molto bassa mentre la quinta è quasi del tutto inconsistente. L’elaborazione numerica di queste misure ci permetterà di ottenere un benchmark quasi di riferimento, o comunque allineato su valori qualitativi elevati. In effetti il diffusore che ha generato questi valori non è che sia proprio economico…..

L’ultima valutazione oggettiva proviene da una mia vecchia convinzione sulla bontà di una misura, molto lunga e relativamente critica da effettuare, ma secondo me estremamente significativa del comportamento di un diffusore. Si tratta della risposta integrata eseguita a varie angolazioni, orizzontali e verticali. Sistemando il diffusore sotto test sulla base rotante Outline si fa una media delle risposte effettuate a vari angoli orizzontali e verticali e la risposta totale ottenuta viene valutata nella sua regolarità rispetto ad un andamento prefissato, che è dolcemente cadente alle alte frequenze. Inutile coprire l’intero intervallo da 20 a 20.000 Hz, visto che le variazioni che colorano il suono percepito si possono valutare da 100 a 10.000 Hz Cosa esprime questa valutazione in base alla misura? Semplicemente la regolarità di emissione di tutto il diffusore in ambiente senza che quest’ultimo ci metta nulla di suo.

Si tratta, in buona sostanza, di oggettivizzare una risposta, come quella a terzi di ottava in ambiente, che in realtà dipende sempre dall’ambiente stesso e non è quindi riferita al solo diffusore. Non dimenticate che nei test tecnici si misura il diffusore e basta, e non come questo interagisce col vostro ambiente. A meno di non testare i diffusori sempre nello stesso ambiente ho sempre trovato la misura a terzi di ottava indicativa soltanto della somma del diffusore e dell’ambiente, integrata in un tempo così lungo da cacciare dentro troppi fenomeni del tutto estranei al diffusore e quindi più o meno poco significativa. La misura come la intendo io è molto lunga, visto che occorre eseguire un certo numero di rilevazioni e poi integrarle utilizzando un programma che realizzai tempo fa ma che è stato solo ora ripescato e modificato per una maggiore risoluzione ed un maggior numero di acquisizioni.

Va aggiunto che non si può dare lo stesso peso alla rilevazione in asse come a quella, per esempio, effettuata sul piano verticale a -50°, o sul piano orizzontale a 90°, col microfono posizionato perpendicolarmente al diffusore. Si dovrebbe utilizzare, in buona sostanza, una sorta di coefficiente moltiplicativo che riduca il peso delle misure fortemente disassate. Il computo della regolarità dell’emissione calcola tutti i picchi e tutte le valli che affliggono la misura integrata, mostrando colorazioni facilmente udibili ma poco spiegabili con la risposta anecoica eseguita soltanto sull’asse. La differenza tra il picco massimo e l’avvallamento massimo fornisce, opportunamente pesato, l’indice della regolarità di emissione. Appena mi potrò permettere una settimana di….ferie avrò l’occasione per mettere a punto una procedura veloce di misura ed un software che mi dia in tempo reale i valori che servono.

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione di AV Raw s.n.c.

Per maggiori informazioni : https://www.avmagazine.it/sito/legale/

Copyright 2005 - 2026 AV Magazine

AV Magazine - registrazione Tribunale di Teramo n. 527 del 22.12.2004

Direttore Responsabile: Emidio Frattaroli